Dima AlBitar Kalaji & Juliette Moarbes

Dima Al-Bitar Kalaji, Journalistin, arbeitet bei WIR MACHEN DAS und schreibt u.a. für ZON. Für Deutschlandfunk Kultur hat sie die Podcast-Serie „Syrmania“ produziert.

Juliette Moarbes arbeitet als Fotografin und ist Bildredakteurin bei WIR MACHEN DAS und dem Missy Magazine.

Acht Mal Ankommen

Was bedeutet es, an einem Ort neu anzukommen? Bei unserem eintägigen internationalen Meet your neighbours-Festival am 24. Februar teilten acht Autor*innen und Künstler*innen, die zu unterschiedlichen Zeiten aus unterschiedlichen Ländern und unterschiedlichen Beweggründen nach Deutschland gekommen sind, ihre Erfahrungen des Ankommens mit dem Publikum. Annika Reich war dabei, als der große Saal der Münchner Monacensia aus allen Nähten platzte.

Text: Annika Reich

Fotos: Verena Kathrein

Die iranische Autorin Ayeda Alavie, die das internationale Kulturfestival „Acht Mal Ankommen“ in der Münchner Monacensia mit ihrem Text „Rote Blutkörperchen“ eröffnete, schrieb ein paar Tage danach in einer Mail: „Wenn ich an WIR MACHEN DAS denke, dann bekomme ich einfach nur Mut.“ Eine Frau sprach mich in einer Lesungspause beim Händewaschen mit den Worten an: „Wissen Sie was? Wir brauchen genau diese positive Kraft in unserer Zeit. Ich bin Kurdin, ich weiß, wovon ich spreche.“ Die Schriftstellerin Lena Gorelik kam als Kind aus Russland nach Deutschland. Sie las auf dem Festival ihren Text über das Ankommen ihrer Familie in einem deutschen Asylantenheim und sagte, nachdem sie den ersten Lesungen zugehört hatte: „Ich will überhaupt nur noch mit solchen Menschen zusammen sein.“ Und eine berentete Münchner Lehrerin stand nach dem Festival am Tresen und zwinkerte mir zu: „Ich dachte immer, ich hätte diesen Satz erfunden: Dass wir nicht übereinander, sondern miteinander sprechen sollen.“

Es war genau diese Mischung aus Mut und positiver Kraft, die für mich das Meet your neigbhbours-Festival unvergesslich gemacht hat. Und das bei einem Thema, das trotz der positiven Bedeutung des Wortes „Ankommen“, viel mit Ängsten und Hindernissen zu tun hat und das in Zeiten der Ausgrenzungs-Manifestationen allerorts eher zum Verzweifeln denn zum Mutmachen geeignet zu sein scheint. Es war also ein Mut trotz allem, der an diesem Samstag in der Luft lag. Eine positive Haltung, die politische Entwicklungen nicht ausspart, sondern ihnen umso kraftvoller entgegentritt, je stärker der Wind von rechts weht. Die Künstler*innen, die ihre Texte, Filme und Musik präsentierten, kamen aus verschiedenen Gründen aus verschiedenen Ländern über einen Zeitraum von über 20 Jahren nach München. Sie kamen aus Syrien, China, Serbien, Russland, Uganda und dem Iran. Es war genau diese historische Tiefenschärfe und kulturelle Vielfalt, die es vermochte, Dichotomien und Grenzziehungen aufzulösen und an ihrer statt die Erkenntnis wachsen zu lassen, dass Vielfalt viel für alle bedeutet.

Die Meet your neighbours-Veranstalter*innen und Künstler*innen brachten Mut zum Wünschen einer geteilten Welt auf die Bühne und das Publikum wünschte sichtbar mit. Der große Raum platzte von vormittags bis abends aus allen Nähten, immer mussten einige Zuhörer*innen stehen. Gehen wollte niemand.

Erst als ich meinen Platz gefunden hatte und der ersten Lesung lauschte, fiel mir die riesige Tür auf, durch die ich in die alte Werkstatt des Bildhauers Hildebrand in der Monacensia eingetreten war. Beim Eintreten war sie mir nicht aufgefallen, weil ich gleich Katja Huber und Silke Kleemann entdeckte, die das Festival maßgeblich organisiert hatten. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so eine hohe Tür mitten in einem Haus gesehen habe. Diese Tür ist nicht nur sehr, sehr hoch, sondern auch in einer schönen grün-blauen Farbe gestrichen. Als ich das sah, dachte ich: Was für ein Bild für ein Festival, das das Ankommen zum Thema hat! Man hätte keinen besseren Ort für einen solchen Tag wählen können als ein Haus, das in seinem Herzen eine solch überdimensionale Tür beherbergt. Und wie schön, dass es eine grün-blaue Tür war. Auch wenn ich mir pathetische Gedanken verbiete und Farbsymbolik fast immer kitschig finde, musste ich daran denken, dass das Grün der Hoffnung und das Blau der Sehnsucht dem Ankommen fundamental eingeschrieben sind.

Diese ambivalente Erfahrung des Ankommens sprach aus allen Texten und Filmen, so unterschiedlich die Lebenswege der Künstler*innen auch waren/sind, heraus: Ankommen bleibt, egal, wie lange man schon hier ist, ein Prozess. Zugleich wurde mir und vielen anderen, die ihr Land nie verlassen mussten und mit denen ich in den Pausen sprach, klar: auch das Verstehen können und Zuhören wollen ist ein Prozess. Dass dieser Prozess während des Festivals mit Leichtigkeit gelang, lag an der Vertrauensbasis, die zwischen den Teilnehmenden herrschte und die daher rührte, dass die Münchner Meet your neighbours ein Fest unter Freunden feierten. Freundschaft, ob alt oder neu, ist und war von Anfang an ein Fundament der Meet your neighbours-Veranstaltungen. Hier kam sie nun zur Blüte.

Die mutmachende Atmosphäre des Festivals entstand also nicht aus einer Schönfärberei oder weil Probleme und Widrigkeiten, Ängste und Hoffnungslosigkeiten ausgespart wurden, sondern ganz im Gegenteil: Sie entstand, gerade weil all das erzählt, gehört und gesehen werden konnte, weil es gleichzeitig um das Sterben in Syrien, ein ugandisches Märchen, das keines war, trostspendende Katzen, Organhandel im Iran und Musik gehen durfte und alles gleichwertig nebeneinander stand. So spielten die Künstler*innen den Mut in all seinen Facetten durch: Mut, in Konflikte zu gehen, Mut, Dinge beim Namen zu nennen, Mut, sich verletzlich zu zeigen, Mut, wütend zu sein, Mut, die Hoffnung zu verlieren und diesen Verlust in einem solchen Rahmen zu teilen, Mut, vor Optimismus nur so zu strotzen, Mut, das gesamte Publikum aufzufordern, gemeinsam tief durchzuatmen.

„Acht Mal Ankommen“ – das heißt für mich nach diesem Tag, es trotzdem zu wollen und darauf zu vertrauen, dass Ankommen als gemeinsame Aufgabe und Zuwanderung als Gewinn begreifbar wird. Es heißt, einen gemeinsamen Weg zu finden und zu erfahren, dass das Ankommen und das Öffnen, das Erzählen und das Zuhören zusammengehören.

Abends, als ich gerade auf dem Weg nach Hause war, steckte mir die Kurdin, die mich beim Händewaschen angesprochen hatte, wortlos eine Blume zu, die sie aus dem blauen Festival-Programm gefaltet hatte. Ich trage sie immer noch mit mir herum. So wie ich die Texte, die Musik und die Filme mit mir herumtrage. Acht Mal Ankommen hat mir wieder Mut gemacht. Die Tür des Ankommens ist riesengroß und blau-grün, meine Lieblingsfarbe.

Der Tag in Bildern von Verena Kathrein

Von Schneemännern in Teheran, von Atheisten im Islam. Von der Kraft der Worte

Die persische Autorin Ayeda Alavie und der syrische Autor Fouad Yazji verhandeln in ihren Texten Begegnungen von Vergangenheit und Gegenwart, von Ost und West, Hier und Dort. Bei Meet your neighbours in der Monacensia am 30. November lasen sie aus Texten über Kindheit und Aufwachsen, Liebe oder Religion und sprachen über Aktuelles und Brisantes.

Den Anfang macht der Schreibtisch von Oskar Maria Graf: Lisa-Katharina Förster von der Monacensia erzählt einleitend davon, wie das Möbelstück dem bayerischen Autor in seiner Exil-Zeit in New York in der Hillside Avenue beistand, auf ihm schrieb er und dachte über das Schreiben in der Fremde nach. Jetzt ist der Tisch im Münchner Literaturarchiv zu sehen. Genau wie die lange Zeit in München lebenden Autor*innen Oskar Maria Graf, Anette Kolb oder Thomas Mann in der Fremde schrieben und über das Leben in der Fremde, die sie umgab, schreiben auch heute in München viele über ähnliche Themen, die mit ihrer Lebensgeschichte und Herkunft, mit Verbannung und Exil zu tun haben. Wie Karl Valentin darüber sagt: „Fremd ist der Fremde nur in der Fremde“, also fremd sind wir alle irgendwo, es kommt nur auf die Perspektive an. Zum literarischen Gedächtnis der Stadt München gehören also beide Perspektiven, München als Fremde, und die Münchner in der Fremde.

Nach dieser Einleitung tauscht sich der syrische Autor Fouad Yazji, der sich in seinen Texten besonders mit den Themen Religion und Liebe befasst, mit der Münchner Autorin und Übersetzerin Silke Kleemann aus. Der 1959 in Homs geborene Schriftsteller ist seit 2015 Stipendiat des Writers-in-Exile-Programms des PEN-Zentrums. Er kam 2015 über Ägypten nach Deutschland und hielt seine Ankunft und das unbekannte Land unmittelbar für ein Wunder, die Menschen für offenherzig, die Literaturgeschichte für bereichernd. Er sei von der Mathematik über das Schachspiel schließlich zur Literatur gekommen, erzählt Yazji, da er die ersten beiden Beschäftigungen zwar sehr schätze, sie aber für zu wenig der Phantasie zugeneigt hielte. Er zeigt Bilder aus Homs, vom Haus der Familie, in dem auch er lebte bis zu seiner Flucht.

Beeinflusst vor allem von arabischen Gelehrten wie dem mittelalterlichen islamischen Dichter und Mystiker Daschalal ad-Din Rumi und von westlichen Philosophen wie Nietzsche – dieser ist vor allem für die Entstehung seines Romans Blaue Volga von Bedeutung – beschäftigt sich der syrische Autor seither vor allem mit philosophischen und religiösen Perspektiven, vor allem auf das Thema Liebe. Denn, wie Yazji wieder Rumi zitiert, „Sei nicht ohne Liebe, damit du dich nicht als Toter fühlst“.

Aus seinem Aufsatz „Religiöse Skepsis und Atheismus in der islamischen Welt“, der 2017 in der Anthologie Zuflucht in Deutschland. Texte verfolgter Autoren bei S. Fischer erschienen ist, liest er dann einige Passagen vor. Darin beschäftigt sich der Autor mit der islamischen Tradition des Atheismus, die vor über tausend Jahren zu einer Blütezeit von Wissenschaft, Medizin und Dichtung geführt hat. Die Alphabetisierung war sehr verbreitet, leider sind viele der Schriften nur durch ihre Kritiker erhalten, die sie als Blasphemie bezeichneten. Gelehrte wie Ibn al-Muqaffa‘ oder Dschābir ibn Hayyān tauchen in dem Essay auf, die Vordenker in Wissenschaft und Prosa in der arabischen Blütezeit waren, aber gegenwärtig, wie Yazji sagt, nicht in der gleichen Weise Einfluss auf das Denken nehmen dürften, da der heutige Islam mit bedeutend mehr Restriktionen verbunden sei. Obwohl Yazji den Koran für ein sehr gutes Buch hält, findet er den Umgang mit der Wahrheit im Zusammenhang mit dem religiösen Zeitgeist daran schwierig.

Yazji, der stets ein kleines Notizbuch dabei hat, um spontane Aufzeichnungen zu machen, arbeitet derzeit an einem neuen Buch über die Liebe. Schreiben sei für ihn wie eine Droge, so der Autor zu Silke Kleemann. Während des Schreibens fühle er sich high, danach wie auf Entzug.

In der zweiten Hälfte des Abends unterhalten sich die iranische Autorin und Übersetzerin Ayeda Alavie und der Münchner Autor und Musiker Martin Lickleder. Ayeda Alavie, die seit 1999 in Deutschland ist und aus Teheran stammt, schreibt nicht nur Gedichte und Romane und übersetzt aus dem Persischen und Deutschen, sie arbeitet auch im Hagebutte Verlag für Kinder- und Jugendliteratur. „Zeichnen ist Sprache für die Augen, Sprache ist Malerei für das Ohr“, so steht es auf der Website des Verlags, der Übersetzungen aus dem und ins Persische publiziert, wobei jedes Buch aufwändig und liebevoll illustriert ist. In ihrem Vortrag zeigt Alavie mehrere Fotos von eigenen Zeichnungen, sowie aus ihrer Kindheit in Teheran. Sie veröffentlichte bereits in Iran in mehreren Zeitschriften, vor allem Reportagen und Kurzprosa, mit der sie auch nationale Wettbewerbe gewann. Zu der Zeit der Revolution sei das Bedürfnis der Jugendlichen nach kreativem Ausdruck in Literatur, Malerei, Musik besonders hoch gewesen, so Alavie.

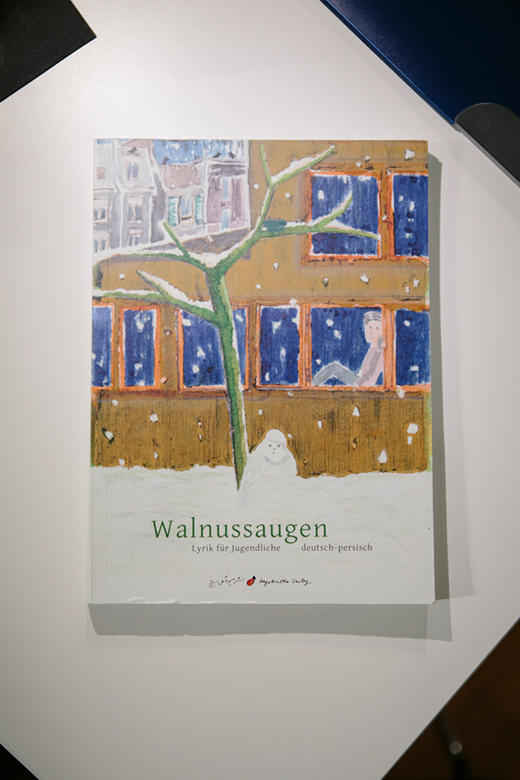

Einmal baute die Großmutter in Teheran einen Schneemann vor dem Küchenfenster. Daraus entstand Alavies Gedicht „Walnussaugen“. So heißt auch das Buch, das Lyrik für Jugendliche auf Deutsch und auf Persisch enthält (siehe Abbildung). Alavie, die mit 25 nach Deutschland kam, ist ebenso wie Yazji süchtig nach dem Schreiben, für sie ist der Bleistift eine Art Instrument. In ihrer literarischen Tätigkeit verarbeitet sie ebenso Erinnerungen an Teheran wie neue Eindrücke. Für Alavie ist die Sprache und Literatur ihrer Heimat eine neue Heimat geworden, da sie seit nun schon rund 20 Jahren nicht mehr dort war. Deshalb sind ihr die Texte auf beiden Sprachen, das Übersetzen und Nachdichten, auch so wichtig.

Es weht

Ich habe Angst vor Rückkehr

vor Suchen und

nicht Finden unserer Gasse

unseres Hauses

Davor

nicht die Großmutter zu sehen

am Fenster

Morgen

Morgen wenn du nicht mehr da bist

sind alle Raben unruhig

Morgen wenn du nicht mehr da bist

ist der Himmel des Fensters

ein wenig zu wenig

Stell dir nur vor

morgen wenn du nicht mehr da bist

ist die Zuflucht des Fensters

nur der Wind

Ayeda Alavie erzählt, wie im Persischen das Dichten viel präsenter ist als im Deutschen – es gehört beinah zum normalen Sprachgebrauch dazu. Es gibt daher im Iran viel mehr Blogs über Lyrik, viel mehr Lyriklesende als hier. Derzeit schreibt Alavie auch einen Roman, in dem es um Parastu und ihre sechsjährige Tochter Minu geht, die zusammen aus dem Iran fliehen und in Deutschland ankommen, während sie noch nicht einmal einen Koffer im Gepäck haben. Durch ihre Perspektive macht Alavie das Ankommen nachvollziehbar, das sie selbst auch erlebt hat. Der Geschmack des Safrantees, der von Händlern auf fliegenden Teppichen verkauft wird, das Fleisch, das mit der Stimme des Vaters spricht, das imaginäre Gespräch mit der fehlenden Großmutter, dies alles sind Symbole für den Umgang mit dem Vertrauten im Fremden.

Zum Abschluss öffnet sich die Diskussion vom Podium auch dem Publikum, das interessiert nachfragt, ob über politische Fragen oder die (Un-)übersetzbarkeit von einer Sprache in die andere. In gemütlichem Miteinander an der Theke klingt der Abend dann aus.

Dima Albitar Kalaji

arbeitete bis Ende 2024 als Redakteurin, Kuratorin und Autorin bei WIR MACHEN DAS. Für Weiter Schreiben übernahm sie die Koordination und das Lektorat für arabische Texte.

Berufs-Talk in Rostock

Ein Gespräch über den Beruf der Lehrer*in in Syrien und Deutschland. Im Rostocker Frauenkulturverein Die Beginen e.V. sprachen am 11. Januar 2019 Rania al-Masri, Dalin Mohamed und Juliane Zellmer über ihre Erfahrungen, Überzeugungen und persönlichen Geschichten als Lehrerinnen in Syrien und in Deutschland.

Von: Linda Stein

Fotos: Christiane Zenkert

Der Raum ist gut gefüllt, ein Buffet mit Kaffee, Tee, Obst und Kuchen steht bereit. Auf dem Podium nehmen drei Lehrerinnen, eine Dolmetscherin und die Moderatorin des Abends, Tahera Ameer, platz. Das überwiegend weibliche Publikum wartet gespannt, ein Kind lacht laut, die Veranstaltung beginnt. Nach der herzlichen Begrüßung seitens Libera Mecklenburg-Vorpommern e.V., Die Beginen e.V. und WIR MACHEN DAS, beginnt Tahera Ameer die Gesprächsrunde mit einer Erklärung: „Man ist nicht nur das Eine“, man sei nicht nur Migrantin oder geflüchtet, man sei vieles und unter anderem Lehrerin. So wie die Frauen auf dem Podium.

Dalin Mohamed hat an einer Privatgrundschule in Aleppo in allen Fächern unterrichtet. Sie hat Literatur studiert. Rechts neben ihr sitzt Rania al-Masri. Auch sie hat Literatur studiert und Englisch. In Damaskus hat sie als Englischlehrerin an zwei Privatgrundschulen und einem Kindergarten gearbeitet. Rechts von Tahera Ameer sitzt Juliane Zellmer. Sie ist Lehrerin an einer integrierten Gesamtschule in Rostock. Dort unterrichtet sie Englisch und evangelische Religionswissenschaft. Auch Hend Aldamen, die in der Mitte der Runde sitzt, hat Erfahrungen im Unterrichten. Sie ist Dozentin für Agrikultur und übernimmt an diesem Abend die Rolle der Dolmetscherin.

Auf die Frage, wie die Frauen zu ihrem Beruf gekommen sind, antworten sie sehr unterschiedlich. Bei Dalin Mohamed kam der Wunsch bereits durch eine ihrer eigenen Lehrerinnen auf, die sie sehr geliebt hat. Für Rania al-Masri hatte die Entscheidung mit der Überzeugung zu tun, dass der Beruf der Lehrerin ein guter Beruf für Frauen in Syrien und für sie persönlich der beste sei. Juliane Zellmer hingegen hatte eigentlich keine Lust, Lehrerin zu werden: Sie sie „da rein geschliddert“. Erst im Referendariat merkte sie, wie viel Freude ihr das Unterrichten bereitet.

Die Aufgabe von Lehrerinnen in Syrien sei es, Kindern zu helfen. Wenn die Kinder gut gebildet seien, dann ginge es der Gesellschaft gut, da sind sich Rania al-Masri und Dalin Mohamed einig. Das Ansehen des Berufs variiere jedoch. Lehrerinnen verdienten vergleichsweise wenig. Eines Tages schlägt ihr Mann Rania al-Masri sogar vor, lieber zuhause zu bleiben, statt für so wenig Geld arbeiten zu gehen. Doch Rania al-Masri will arbeiten gehen. Es mache sie stolz zu sehen, wie sich die Kinder entwickeln. Vor allem in ihrer Arbeit mit autistischen Kindern freue sie sich über die Ergebnisse, die nach einiger Zeit sichtbar werden. Auch Juliane Zellmer sind gemischte Reaktionen zu ihrem Berufsfeld nicht fremd. Lehrerin zu sein, das habe in Deutschland immer etwas mit Idealismus zu tun und eine Berufung gehöre wohl auch dazu.

Einigkeit herrscht, als es um die Frage geht, was wichtig an dem Beruf als Lehrerin ist. Alle drei Frauen betonen, dass man die einzelnen Persönlichkeiten fördern, Stärken und Schwächen erkennen und den Kindern Orientierung geben müsse. Es ginge nicht nur um eine schulische Bildung, die Kinder müssten auch emotional gebildet werden und Erfahrungen sammeln, die sie nicht nur im Schulgebäude machten. Juliane Zellmer ist es besonders wichtig, den Kindern Haltung, Neugierde, ein bestimmtes Menschenbild und Toleranz zu vermitteln. Dies habe wohl auch damit zu tun, dass sie Religion unterrichtet. Damit die Kinder individuell gefördert werden können, sei natürlich auch der Austausch mit den Eltern ausschlaggebend, betonen sowohl Dalin Mohamed als auch Juliane Zellmer.

Als Rania al-Masri zu den Klassengrößen in Syrien kommt, spricht sie das erste Mal auch vom Krieg. Denn eigentlich liegt die Anzahl von Schüler*innen einer Klasse bei 28 – 35 Kindern. Seit dem Krieg ist das anders, in einer Klasse sitzen nun 50 – 70 Kinder. Doch trotz dieser Umstände hören die Kinder zu, sie respektieren die Lehrerinnen und folgen dem Unterricht.

Das Beispiel von Rania al-Masri bringt die Gruppe auf dem Podium zu dem Thema Respekt. Rania al-Masri und Dalin Mohamed zeichnen fröhlich ein Bild von Schüler*innen, die vor allem von ihren Eltern zu Hause lernen, wie wichtig es sei, die Lehrerin zu respektieren und sich zu benehmen. Im Raum herrscht nun heitere Stimmung, es wird gelacht. Einige der Frauen aus dem Publikum scheinen an persönliche Erlebnisse erinnert und mit Rania al-Masri und Dalin Mohamed übereinzustimmen. Juliane Zellmer schaltet sich ein. Die Kontrolle durch das Elternhaus nehme in Deutschland ab. Die Eltern würden sich immer mehr aus der Erziehung zurückziehen. Langsam ließe sich eher von einem Erziehungsauftrag der Lehrenden, als von einem Bildungsauftrag an den deutschen Schulen sprechen.

Dann richtet sich Tahera Ameer ausschließlich an Rania al-Masri und Dalin Mohamed. Sie stellt Fragen zum Krieg. Was hat sich verändert, wie war der Alltag als Lehrerin in Aleppo und Damaskus? Als die Armee nach Aleppo kam, hat Dalin Mohamed ihre Wohnung 40 Tage nicht verlassen und nicht mehr weiter als Lehrerin arbeiten können. Dann ist sie geflohen. Rania al-Masri hat weiter gearbeitet. Seit dem ersten Tag des Krieges sei alles anders gewesen. Der Schulweg dauerte statt 20 Minuten jetzt 1- 3 Stunden. Lehrer mussten zur Armee, Eltern wurden eingesperrt. Die Kinder schliefen wenig, Soldaten kontrollierten Schulbusse. „Es gab so viel Angst“. Im Unterricht wurde besprochen, wie man sich bei Angriffen schützen könne. Bis heute können viele Kinder in Syrien nicht zur Schule gehen.

Zur Veranschaulichung ihrer Arbeit in Syrien hat Rania al-Masri Fotos und Videos mitgebracht, die sie mit dem Publikum teilt. Sie erklärt den Unterschied zwischen Privatschulen und öffentlichen Schulen in den großen Städten Syriens und zeigt dazu Bilder der Klassen, in denen sie unterrichtet hat. Auf einem Bild strahlt eine Gruppe von Kindern in die Kamera, alle tragen Weihnachtsmützen und stehen in einem geschmückten Raum. An der Privatschule, an der Rania al-Masri gearbeitet hat, wurden alle Feiertage gefeiert, die muslimischen und die christlichen, obwohl nur zwei christliche Kinder in der Klasse waren. Es ging um die Freude, die die Kinder daran hatten. An öffentlichen Schulen sei so etwas nicht möglich. In einem der Videos hört man einige Kinder Englisch sprechen. Tahera Ameer macht darauf aufmerksam, wie hoch das Sprachniveau der 12-jährigen Kinder sei. Rania al-Masri erklärt, dass die Sprachbildung in privaten Kindergärten und Schulen sehr gut sei. Um den Unterschied der Schulformen erkenntlich zu machen, zeigt sie auch Bilder von Jungs in einer staatlichen Schule. Die Kinder werden mit 13 Jahren in Jungen- und Mädchenschulen aufgeteilt. Sie betont die Disziplin, die dort herrsche.

Auf einem Bild ist Rania al-Masris Kindergartengruppe zu sehen. 2015 hat sie dort noch ein paar Wochen gearbeitet. „Ich vermisse die Kinder“ sagt sie traurig, während sie das Foto betrachtet. Ein Video zeigt eine zerstörte Privatschule, das zerstörte Schultheater, die zerstörten Schulräume, Bücher auf dem Boden. Es ist absolut still im Raum.

Im letzten Teil des Abends geht es um das Leben von Rania al-Masri und Dalin Mohamed in Deutschland und um das deutsche Schulsystem. Für beide ist es im Moment unmöglich, wieder als Lehrerinnen zu arbeiten, obwohl sie das sehr gerne tun würden. „Wir haben keine Chance“ sagt Rania al-Masri. Die bürokratischen Hürden seien zu hoch. Die einzige Möglichkeit sei, als Erzieherinnen zu arbeiten. Juliane Zellmer geht darauf ein und betont, wie wichtig es wäre, dass auch syrische Frauen als Lehrerinnen in Rostock unterrichten. Die Schulen sollten sich öffnen, man könne voneinander lernen. Das wäre eine Chance zusammenzuwachsen. Deutschland würde sich selbst Steine in den Weg legen, denn die erfahrenen Lehrerinnen seien ja da. Was auch dieser Abend zeigt.

Auf dem Podium sitzen drei Lehrerinnen. Juliane Zellmer unterrichtet Englisch und geht bald in den Mutterschutz. Ihre Schule sucht nach einer Vertretung. Riana al-Masri ist Englischlehrerin. Doch Riana al-Masri wird nicht eingestellt werden, obwohl sie über Erfahrungen verfügt. Tahera Ameer spricht nun von unsichtbaren Hürden, einem strukturellen Problem, das Diskriminierung bedinge. Alle sind sich einig, dass diese Hürden abgeschafft werden und der Zugang zu dem Beruf erleichtert werden müsste. Denn alle drei Frauen lieben ihren Beruf und diese Liebe ist vor allem durch die Erfahrungen gewachsen, die sie bis jetzt als Lehrerin gemacht haben.

November 2018: »Ich bin mein eigener Ausweis«

Im November 2018 hat das Dussmann KulturMagazin die beiden Autorinnen Rabab Haider und Ulla Lenze einen Tag lang begleitet und Annika Reich, Gründerin von WIR MACHEN DAS und Initiatorin des Projekts Weiter Schreiben zum Interview getroffen. Hier kann man sich den Beitrag ansehen.

Juni 2017: FACE IT!

Die Konferenz FACE IT! EINWANDERUNGSGESELLSCHAFT. JETZT. ABER RICHTIG. wurde von uns am 19. Juni 2017 gemeinsam mit dem Gunda-Werner-Institut der Heinrich-Böll-Stiftung organisiert. Rund 100 Organisationen und Initiativen aus ganz Deutschland folgten unserer Einladung ins Haus der Kulturen der Welt in Berlin.

Auf der Konferenz diskutierten sie gemeinsam mit Vertreter*innen von Förderinstitutionen, Medien und Kultur, welche Unterstützung und welche medialen Narrative die Arbeit für eine gerechte Einwanderungsgesellschaft braucht.

Zentrale Fragen waren: Wie können wir mehr politischen Einfluss ausüben? Gibt es ein gemeinsames Wir? Wie kann eine Förderung gelingen, die nicht zu einer Polarisierung der Akteur*innen beiträgt? Wie machen wir die Einwanderungsgesellschaft sichtbar?