2019 – 2020: Neue Räume / Neue Perspektiven

Tammam Azzam, Tewa Barnosa, Ammar Al-Beik, Jeanno Gaussi, Ala‘ Hamameh, Yara Said, Abdul Razzak Shaballout, Huda Takriti und Mohammad Zaza liessen uns mit den von ihnen gewählten Bildsprachen und Blickwinkeln an ihrer Auseinandersetzung mit den erlebten Umbrüchen teilhaben. Ihre Werke beleuchten persönliche und historische Erinnerungen, fragen nach Zugehörigkeit und reflektieren die gewonnene Freiheit, sich ohne Repressionen ausdrücken zu können. Wie übersetzen die Künstler*innen diese existenziellen Erfahrungen in ihr Werk?

Kuratiert wurde die Ausstellung von unserer Kollegin Dr. Maritta Iseler. Hier spricht sie in einem Interview des Magazins AufRuhr der Stiftung Mercator über die Hintergründe

Hier können Sie die Broschüre zur Ausstellung herunterladen.

Weiterhin hatten wir im Rahmen der Ausstellung einen Gesprächsabend mit der Stiftung Mercator geplant. Unter dem Titel „Who am I here? Über das Leben und Arbeiten von Künstler*innen im Exil.“ wollten wir im Mercator Salon gemeinsam mit der Dokumentarfilmerin Reem Karssli, dem bildenden Künstler Ali Kaaf und dem Lyriker über das Arbeiten und Sein in der Diaspora sprechen. Dieses Gespräch musste auf Grund der Corona-Kontaktsperre leider entfallen.

Gibt es ein Leben nach dem Tod?

In dieser Reihe öffnen Buchhandlungen in ganz Deutschland ihre Räume, um Begegnungen zwischen Newcomern und der Nachbarschaft zu ermöglichen. Die Buchhändler gewinnen mit KundInnen zusammen Newcomer, die ihre Geschichte erzählen oder aus einem ihrer Lieblingsbücher vorlesen.

Text: Annika Reich

Foto: Dominik Butzmann

Jörg Braunsdorf, der Inhaber der Tucholsky Buchhandlung, ließ sich sofort für die Idee begeistern und hatte schnell einen Kunden gefunden, der die Organisation übernahm. Der Regisseur Frank Alva Buecheler ist hochengagiert in der Flüchtlingshilfe, hat in einem Heim in der Nachbarschaft geholfen, bis er zwei Organisationen gründete, die sich um geflohene Menschen kümmern und Auftritte für geflohene Künstler und Musiker organisieren (freedomus und freeartus).

Zu unserem Premierenabend brachte er einen Mann aus Pakistan mit, den er in dem Heim kennengelernt hatte und der nun seit einem Jahr in Berlin lebt. Der Pakistani war ihm aufgefallen, weil er abseits der Anderen im Aufenthaltsraum saß und ohne Unterlass schrieb. Ein Buch über seine Erfahrungen wolle er schreiben, fand Buecheler heraus und besorgte ihm einen Literaturagenten. Außerdem fand er einen jungen Syrer, der das Englische des Pakistani ins Arabische übersetzte und dies grandios meisterte, wie mir eine befreundete palästinensische Autorin bestätigte.

Die Tucholsky Buchhandlung platzte aus allen Nähten. Als der Übersetzer anfangs fragte, ob es im Publikum Menschen gebe, die nur Arabisch sprächen, schnellten die Arme hoch. Es war uns also gelungen, nicht nur Kunden der Buchhandlung, sondern auch viele Newcomer in die Buchhandlung zu locken.

Der Pakistani erzählte von seiner Flucht, seinen traumatischen Erfahrungen in Pakistan, den Schuldgefühlen seiner Familie gegenüber und wie wenig er sich noch vor zehn Jahren vorstellen konnte, dass sein Leben so verlaufen würde. Aus Angst davor, dass seiner Familie weiteres Leid geschehen könne, falls jemand erführe, dass er in Deutschland ist, bat er darum, keine Details seiner Erzählungen an die Öffentlichkeit dringen zu lassen. Aus diesem Grund nenne ich seinen Namen nicht und nenne ich auch keine weiteren Details aus seiner Lebensgeschichte.

Im Laufe des Abends meldeten sich zahlreiche Männer aus dem Irak, aus Palästina und Syrien und eine pakistanisch-stämmige Deutsche zu Wort, befragten den Pakistani und sprangen dem Übersetzer zur Seite, der teilweise sehr lange Passagen zu übersetzen hatte.

Im Nachhinein denke ich, ich hätte diese Menschen noch viel mehr miteinbeziehen sollen. Die Frage, die ich dem Pakistani eingangs gestellt hatte: „Welche Szenen sind dir seit deiner Ankunft in Deutschland am eindrücklichsten in Erinnerung geblieben?“, diese Frage hätte ich der Runde stellen sollen. Eine Idee für das nächste Mal.

Nachdem der Pakistani Adressen mit KundInnen ausgetauscht hatte, die ihm bei der Jobsuche helfen wollten, und wir uns alle bei Wein und Wasser weiter in kleineren Gruppen unterhalten hatten, gingen wir noch mit einigen Besuchern in die Kneipe nebenan. Ich saß etwas erschöpft von meiner Moderation neben einem jungen Mann aus dem Nordirak. Er verstand weder Deutsch noch Englisch, aber zückte wort- und tonlos sein Smartphone und tippte in seine Übersetzungsapp: „Gibt es ein Leben nach dem Tod?“

Ich musste lachen, sagte ihm, dass das für den Einstieg eine ziemlich philosophische Frage sei, und warum er das wissen wolle. Ein Syrer, der neben uns saß, übersetzte. Der junge Mann verzog keine Miene, sondern tippte: „Mein Leben ist zu Ende.“

Ich schwieg. Und als ich mein eigenes Schweigen nicht mehr aushielt, fragte ich ihn, was er beruflich mache.

„Gitarrist“.

Seine Fingernägel, die waren mir schon aufgefallen.

Dann tippte er wieder: „Mein Vater ist Professor für Keramik und Bildhauerei, ein Bruder ist Bildhauer, ein Bruder ist Kalligraph. Willst Du Bilder von meinen Brüdern sehen?“

Ich nickte.

Er tippte: „Ja?“ und schaute mich fragend an.

Ich verstand nicht und nickte wieder.

Dann scrollte er sich durch seine Fotosammlung und zeigte mir ein Bild von einem Arm, vom Oberarm bis zum Handgelenk aufgeschlitzt und ein Bild von einem Bauch, von Folterspuren übersät.

Es sind all diese Geschichten, von denen ich nicht weiß, wie ich sie verkraften soll, und es sind diese Geschichten, die mir zeigen, wie wichtig es ist, dass wir miteinander ins Gespräch kommen.

Begegnungsort Buchhandlung in Pullach

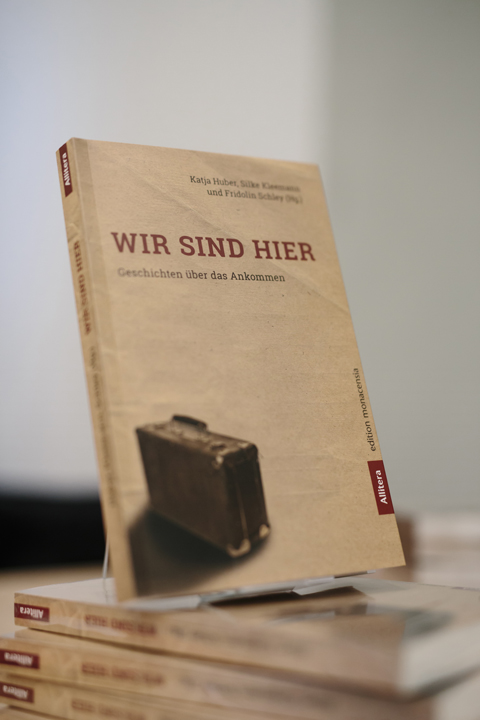

Erzählsalon und Lesung in der Charlotte-Dessecker-Bücherei am 1. März 2016 mit Jürgen Bulla, Sandra Hoffmann, Katja Huber, Margarete Moulin, Steven Uhly und Andreas Unger.

Text: Fridolin Schley

Etwa fünfzig Gäste, die meisten aus der Umgebung, kamen ins Pullacher Bürgerhaus, um einen Abend zu erleben, der aus ganz unterschiedlichen Perspektiven um das Phänomen des Fremden kreiste und dieses in ein konkretes Kennenlernen überzuführen versuchte. Denn die sechs Münchner Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die vor allem Beiträge aus einer gemeinsamen Anthologie gegen Fremdenfeindlichkeit lasen, wechselten sich mit vier geflüchteten jungen Männern aus Syrien und dem Senegal ab, die über ihre Flucht, ihren Aufenthalt in Deutschland und ihre Pläne für die Zukunft berichteten. Im Publikum saßen weitere syrische Flüchtlinge, die derzeit in einer Massenunterkunft in München leben und nach Pullach gekommen waren, um, wie ihr ‚Flüchtlingshelfer‘ sagte, „einmal zu sehen, dass es in der Gesellschaft noch andere Zugänge zu ihren Situationen gibt“, als es sich ihnen momentan über die Medien oft darstelle. Natürlich schwebte unweigerlich das jüngste Gewaltgeschehen aus Clausnitz und Bautzen über dem ‚Begegnungsort‘ – und die neueste Statistik, wonach es schon 2015 fast 1000 Angriffe gegen Flüchtlinge oder ihre Unterkünfte gegeben hat. Im Schnitt drei am Tag.

Aus meiner Sicht wurde es eine vielseitige, intensive, aber manchmal auch schwierige Begegnung. Wahrscheinlich war meine Vorstellung von vorneherein naiv gewesen, dass man Menschen aus drei so unterschiedlichen Ländern und Kulturen, mit ihren ganz verschiedenen Erfahrungen, Verletzungen und Erwartungen nur an einem solch bildungsbürgerlich getränkten Ort zusammenbringen und diesen mit behutsamen literarischen Annäherungen federn müsse, und schon wachse in Austausch und Wohlgefallen zusammen, was in der gesellschaftlichen Integrationsrealität oft durch vielfältige Schwierigkeiten getrennt ist. Diese beginnen ja schon bei der sprachlichen Verständigung, und das machte der Abend manchmal spürbarer, als es geplant oder für die Teilnehmer und Anwesenden, naja, angenehm war. Aber soll und darf das der Anspruch sein? Eine gefällige Performance?

In den meisten Momenten schienen die Texte und Gespräche zu fruchten, auch das Publikum stellte Fragen, sparte Heikles nicht aus – wie die fast schon obligatorische Schleierthematik, die Rolle und Zukunft des syrischen Diktators Assad oder die mitunter vernachlässigte Rolle der Ehefrauen bei der Integration der geflohenen Familien. Glatter Gleichklang stellte sich so nicht ein. Es gab immer wieder auch Missverstehen, Augenblicke der Hemmung und des bedrückten Schweigens. Doch ich glaube, genau das müssen wir lernen, auszuhalten. Denn so funktioniert Kennenlernen, an einem einzelnen Abend wie diesem, aber vor allem an den tiefer fassenden gesellschaftlichen Graswurzeln, im Alltag der Gemeinden und Kommunen.

Die anwesenden Autorinnen und Autoren waren Jürgen Bulla, Sandra Hoffmann, Katja Huber, Margarete Moulin, Steven Uhly und Andreas Unger. Sie lasen mal lyrische Texte über das Fremde, mal essayistische Reflexionen über verschiedene Ausprägungen des Rassismus oder betrieben einen humorvoll-subversiven Indizienprozess gegen die eigenen Gedanken, gegen den „Pegiden in mir“. Die Journalistin Margarete Moulin, die seit Jahren ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagiert ist, berichtete über einen konkreten von ihr betreuten Fall drohender Abschiebung.

Nach jeweils zwei Texten setzten sich die Geflohenen dazu, zunächst Jamal Aloudtallah und Diaa Saleh, beide aus der syrischen Hauptstadt Damaskus. Vor gut einem Jahr kamen sie nach Deutschland, nach zäher, fünfmonatiger Flucht, zunächst allein, später konnten sie ihre Familien nachholen. Man habe sie hier sehr offen aufgenommen, erzählten sie, und nein, von der drastischen Verschärfung der Stimmung gegen Flüchtlinge wüssten sie eigentlich nur aus den Medien, nicht aus eigener Erfahrung. Mit jeder Frage öffneten sie sich nun ihrerseits mehr, verloren rasch die Scheu vor der Bühne und berichteten in erstaunlich fließendem Deutsch von ihren Kindern, von den Wohnungen, die sie nun bezogen haben, und von ihren Berufen. Nur als die Frage auf die Zukunft Syriens kam, auf die Rolle Assads, entschuldigten sie sich, über den syrischen Krieg würden sie sich lieber nicht äußern, schon weil sie noch Verwandte und Freunde dort hätten, die sie nicht gefährden wollten. Da war die Bedrohung des Krieges plötzlich doch sehr anwesend, mitten in dieser oberbayerischen Gemeinde. Bei aller – wie soll man das sagen? – bewundernswerter Mustergültigkeit ihres Auftretens und ihrer Integration klang hier eine Dringlichkeit an, die dem harmonischen Miteinander als wichtiges Korrektiv diente: Den beiden und ihren Familien scheint es gut zu gehen. Aber damit ist noch lange nicht alles gut. Und nicht nur, weil noch immer Krieg herrscht. Auch ihre Berufe vermissen sie sehr, Jamal Aloudtallah etwa ist Anästhesist. Sie wollen wieder arbeiten, richtig arbeiten, ihren Ausbildungen angemessen. Das wurde als ihr größter Wunsch für die kommende Zeit deutlich – zusammen mit ihrem Optimismus, ihrer Hoffnung. Die bürokratischen Verfahren für eine Arbeitsberechtigung laufen.

Was sich bei den beiden Syrern mehr zwischen den Zeilen andeutete – all die zermürbende Unsicherheit, die traumatischen Erfahrungen, die Härten in der Fremde, die Sehnsucht nach dem Vertrauten – wurde im zweiten Gespräch mit Abdoulaye D. und Souley S. fast schmerzlich greifbar. Wie hoch allein schon die Hürden der Mitteilung, des Verstehens und Verstandenwerdens für sie sein müssen – und das die ganze Zeit – deutete sich an, als Abdoulaye D. gleich zu Beginn sagte, er könne dem Abend sprachlich leider kaum folgen – und ich ihn dabei nun meinerseits mehrfach nicht verstand. Meine Kolleginnen und Kollegen mussten mir zu Hilfe springen. Ein beklemmendes Gefühl. Wie muss es ihm da erst gehen? Jeden Tag. Dass er, von der exponierten Bühnensituation zusätzlich verunsichert, leise und stockend sprach, spürbar Distanz wahrte zu Mikrophon und Publikum, aus dem es bald „Lauter, lauter!“ tönte, verstärkte das Dilemma noch.

Wahrscheinlich wären hier längere Vorgespräche meinerseits und ein genaueres Vorbereiten auf den Ablauf nötig und besser gewesen (oder gleich eine offenere, nicht so frontale Sitzanordnung); so übertrug sich vor allem Abdoulaye D.s Unwohlsein. Doch je mehr er sich – nach und nach – verständlich machen konnte, einmal auch mit Hilfe seiner anwesenden Sprachlehrerin, desto augenfälliger wurde, dass sich jenes Unwohlsein eben nicht nur auf seine Position an diesem Abend bezog, sondern auf seine Gesamtsituation: So sehr er auch versuche, die deutsche Sprache zu lernen, betonte er immer wieder, und so dankbar er Menschen wie seiner Lehrerin sei, so schwierig bleibe es doch, so groß die Distanz zur Gesellschaft. Es geht ihm einfach nicht gut hier. Seine Familie ist noch in der Heimat, seine Tochter hat er seit sechs Jahren nicht gesehen. Nun möchte er Geld für eine Werkstatt sammeln und freiwillig zurückgehen – wohl auch, um einer Abschiebung zuvorzukommen. Denn Senegal gilt offiziell als sicher.

Wie realitätsfremd diese Einstufungen oft sind (die Schriftstellerin Sandra Hoffmann wusste später Ähnliches von ihrer Reise nach Albanien zu berichten), erschloss sich spätestens, als der zweite senegalesische Flüchtling Souley S. von der Ermordung seines Vaters zu Hause erzählte. In Ländern wie dem Senegal herrschen oft blutige Konflikte zwischen Clans; in die gängigen Muster von Diktatur, islamistischem Terror oder Bürgerkrieg passt das mitunter nicht – aber das macht sie noch lange nicht zu ‚sicheren Herkunftsländern‘.

Darf man jemanden wie Souley S. überhaupt nach seiner Flucht fragen? Ich bin mir im Nachgang nicht mehr so sicher. Zu verfolgt vom Grauen schien er noch zu sein, als er zögerlich zu antworten begann. Aber: er berichtete trotzdem, leise und ausführlich, auf Französisch und Stück für Stück übersetzt von der Journalistin Margarete Moulin, die spontan und so klar wie einfühlsam assistierte – berichtete von der langen Reise, den Schleusern und den Booten. Den Schrecken selbst musste er dabei nicht in Worte fassen; er war ihm ins Gesicht und auf die Stimme geschrieben.

Den Abschluss, bevor sich Publikum und alle Beteiligten zu einem kleinen ‚Empfang‘ versammelten und zu neuen Gesprächen mischten – die Bücherei hatte großzügig für Essen und Trinken gesorgt –, bildete die Geschichte Fremdkörper von Sandra Hoffmann, in der sie sich an Orhan erinnert, einen türkischen Kindheitsfreund und Gastarbeitersohn mitten auf dem spießigen schwäbischen Land der frühen Siebzigerjahre. Daran, wie er ihr als Kind irgendwann ganz selbstverständlich vertraut geworden war, allein schon dadurch, dass sie beide da waren, dass sie das Dorf, die Schule, die Orte teilten und sich dort begegneten. „Es war also, als ich vier Jahre alt war, als mein Körper so ganz nebenbei den Körper eines türkischen Jungen kennengelernt hat. Orhan Kutlucan pinkelte auf der gleichen Kindertoilette wie ich, und Schwester Soteris schlug ihm mit dem Kehrwisch genauso den Arsch voll wie mir, wenn er Schimpfworte sagte.“ Und sie glaube, so lautet der letzte Satz, dass in Sachen Offenheit gegenüber dem Fremden manchmal der eigene Körper längst mehr weiß als der Kopf. Dass der Kopf vom Körper lernen kann.

Die erste arabisch-deutsche Kinderlesung in der Berliner Tucholsky Buchhandlung

Kaum hatte ich die Gummibärchen gegen die Kekse und Datteln ausgetauscht, rauschte sie schon mit einer Schar Kinder zwischen 4 und 12 Jahren in den Laden.

Wir wussten nicht, wer kommen würde und wie viele. Wir wussten nicht, ob unsere arabischen Plakate in den Heimen der Nachbarschaft die Eltern erreicht hatten. Wir wussten nicht, ob sich die syrischen und irakischen Eltern mit ihren Kindern auf den Weg machen würden – in eine Buchhandlung, die sie nicht kennen. Wir wussten von einigen Kundinnen und Kunden, dass sie mit ihren Kindern vorbeischauen wollten. Das war’s. Wir haben also erst einmal nur 20 Stühle gestellt. Eine halbe Stunde vor Beginn funktionierte der Beamer für das Bilderbuchkino nicht, und uns fiel ein, dass in Gummibärchen Schweinegelatine ist.

Ich lief also zurück nach Hause, räumte unseren Süßigkeitenschrank leer und kam mit Keksen und Datteln zurück. Als ich den Laden betrat, hatte der palästinensische Kameramann, der an diesem Sonntagnachmittag übersetzen sollte, den Beamer zum Laufen gebracht, und der syrische Lehrer, der eine der Geschichten vorlesen sollte, war auch schon da. Er war zwar etwas erstaunt, dass es gleich losgehen sollte, denn er dachte, dass er erst einmal zu einer weiteren Vorbesprechung gekommen war, aber er lachte, blätterte durch das Buch und sagte: Kein Problem.

Eine Kundin hatte mir vormittags noch am Telefon gesagt, dass sie einfach in die Notunterkunft um die Ecke fahren würde, in der sie wöchentlich mit den Kindern spiele, und alle Kinder in ein Großraumtaxi setzen, die zur Lesung mitkommen wollten. Anders funktioniere das meist nicht so gut. Spontan sei am besten, und viele Kinder langweilten sich in den Heimen sowieso. Kaum hatte ich die Gummibärchen gegen die Kekse und Datteln ausgetauscht, rauschte sie schon mit einer Schar Kinder zwischen 4 und 12 Jahren in den Laden.

Esra Al Heale, die junge, schwangere Mathematiklehrerin aus Mossul hatte ein rotes geblümtes Kleid an, sah wunderschön aus und hatte diesen humorvollen Blick, den ich an ihr so mochte. Ihr Mann Radwan begann mit dem Buchhändler Jörg Braunsdorf mehr und mehr Stühle aus dem Kabuff hinter dem Laden nach vorne zu tragen. Die Buchhandlung füllte sich so schnell, dass wir den Teppich aus dem hinteren Bereich vor der Leinwand ausrollten und Kissen auf dem Boden verteilten. Die Kekse waren weg, bevor die letzten Gäste eingetroffen waren. Es waren dreimal so viele Menschen gekommen wie wir gedacht hatten.

Katja Schreiber, Drehbuchautorin, las mit ihrer tiefen Stimme im Wechsel mit Tameem Mhanna, dem syrischen Lehrer »Sonne und Mond: Wie aus Feinden Freunde wurden«, ein zweisprachiges Märchenbuch aus der Edition Orient des berühmten ägyptischen Illustrators Ihab Schakir vor. Die Originalausgabe wurde in Ägypten mit dem höchsten Staatspreis für Kinderliteratur ausgezeichnet. Den Kindern war das egal, sie staunten die Bilder an und hörten gebannt zu, denn in der Geschichte krachte es gewaltig.

Nach einer kurzen Pause, in der es nur noch Datteln und Saft gab und noch mehr Familien eintrudelten, ging es mit dem sehr lustigen Buch von Rania Zaghir und Racelle Ishak weiter: „Wer hat mein Eis gegessen?“

Stefan Trudewind, der Verleger der Edition Orient fragte die Kinder, was Eis auf Arabisch heiße. Dann bat er die deutschen Kinder während des Zuhörens bei dem Wort „Busa“ die Finger hochzustrecken und die arabischen bei dem Wort „Eis“. Das machte allen Spaß. Nächstes Mal würde ich so etwas bei allen Geschichten machen.

Tanja Székessy, Illustratorin und selbst Kinderbuchautorin, las die deutsche Version mit verstellten Stimmen und Esra schmunzelte, während sie die arabische las.

Mein Mann lief nach der letzten Zeile der Eis-Geschichte zum Cafè nebenan und kam mit Schokoladencroissants zurück, die nach eineinhalb Minuten auch schon wieder aufgegessen waren.

Viel schöner kann ein solcher Nachmittag nicht sein. Und es war so einfach. Ich werde „Busa“, das arabische Wort für Eis nie vergessen und alles beim nächsten Mal wieder genau so machen – nur Kekse gibt es dann fünfmal so viele.

Aus diesen Büchern wurde vorgelesen:

Samira Schafik: „Sonne und Mond: Wie aus Feinden Freunde wurden“, illustriert von Ihab Schakir, aus dem Arabischen von Petra Dünges, zweisprachig Arabisch/Deutsch, Edition Orient, Berlin, ISBN 978-3-922825-89-0, 32 Seiten.

Rania Zaghir: „Wer hat mein Eis gegessen?“, illustriert von Racelle Ishak, aus dem Arabischen von Petra Dünges, zweisprachig Arabisch/Deutsch, Edition Orient, Berlin, ISBN 978-3-945506-02-8, 20 Seiten.

Freimütig und poetisch – geflohene und einheimische Jugendliche erzählen von ihren Sehnsüchten

Im Theater Morgenstern in Berlin-Friedenau sprechen Jugendliche aus Afghanistan, Syrien, Albanien und Deutschland miteinander über ihre Geschichten, ihre Situation, ihre Sehnsüchte.

Es war ein sehr bewegender und toller Samstag. Wir hatten vom ersten Moment an ein volles Haus. Das Interesse der Menschen in Friedenau war sehr groß, die Neuangekommenen kennenzulernen. Und es waren tatsächlich einige Bewohner der Unterkunft im Rathaus zum Teil sogar den ganzen Tag über da. Das war schön. Abends spielten zwei afghanische Musiker vor Ort Livemusik, die afghanischen Jugendlichen haben sofort angefangen zu tanzen und konnten die Friedenauer mit ihrer Lebenslust anstecken.

Aufgrund des großen Andrangs haben wir den Gesprächssalon aus dem geplanten kleineren Raum in den Theatersaal verlegt. Beim nächsten Mal würde ich das – glaube ich – nicht mehr so machen. Zumindest nicht mit Jugendlichen. Ein intimerer Rahmen passt einfach besser. Auch würde ich mehr Zeit einplanen oder die Teilnehmerzahl noch verkleinern. Ich hätte gerne von jedem Einzelnen noch mehr gehört, insbesondere von der Lebensfreude und dem ehemals lebendigen Treiben in Aleppo. Davon hat ein syrischer Jugendlicher erzählt. Sein Text war von großer Dichte und Poesie. Unglaublich auch die Geschichte eines afghanischen Jungen. Er erzählte, wie er ganz alleine unterwegs war und zu Fuß von Griechenland bis nach Deutschland gelaufen ist. Die Veranstaltung fand auf Deutsch, Farsi und Arabisch statt.

Der Berliner Autor Florian Werner moderierte den Erzählsalon mit Sensibilität und Bedacht, was eine große Bereicherung war. Nächstes Mal erweitern wir das Gespräch und öffnen es auch für die Zuhörenden. Da wir so viele Geschichten gehört hatten, blieb zu wenig Zeit für Fragen.

Wir möchten dieses Format regelmäßig durchführen, sowohl mit Jugendlichen als auch mit Erwachsenen z.B. direkt aus der Unterkunft im Rathaus, so dass die Friedenauer*innen konkret die Möglichkeit haben, die Menschen und ihre Fähigkeiten kennenzulernen und in einen Austausch zu treten. Wir überlegen ein regelmäßiges Kulturcafé zu etablieren – Hafis’ Salon oder so ähnlich.

Insgesamt war dieser Nachmittag in unserem Theater also ein sehr vielversprechender Anfang. Wir freuen uns auf mehr.

Harte Zeiten, weiche Herzen

Fünfzehn Eindrücke von einem Erzählsalon in der Buchhandlung Thaer in Berlin-Friedenau.

1. „Egoistisch ist nicht, wer darauf besteht, so zu leben, wie er möchte. Egoistisch ist, wer darauf besteht, dass alle so leben, wie er möchte.“ Diese Worte, vorgetragen in einem ruhigen, syrisch eingefärbten Englisch von Ferial Bergli, schallten durch die Buchhandlung Thaer. Sie brachen sich an den Regalen, rollten die Rücken von gebundenen und Taschenbüchern entlang, klangen den Zuhörern in den Ohren und hallten noch lange nach Ende der Veranstaltung in meinem Kopf wider. Diese beiden Sätze markieren ein existenzielles Dilemma: Wie wird man anderen gerecht, ohne sich selbst zu verbiegen? Ein Dilemma, in dem wir alle uns irgendwann wiederfinden, und mit dem manche, seitdem Tausende Neuankömmlinge unter uns leben, heftiger ringen als jemals zuvor.

2. Die Diskussion – kundig geleitet von der palästinensischen Autorin Adania Shibli – bot Einblick in den persönlichen und politischen Werdegang dreier sehr unterschiedlicher Frauen, die dennoch manche Erfahrungen und Ansichten teilten. Katja Ponert vom Team des „Wir machen das“-Rechtsberatungsbusses verbrachte nach dem Abitur ein Jahr in Paraguay und Chile. Es sollte eine prägende Zeit für sie werden. Sie erfuhr, wie ungleich überall auf der Welt Reichtum und Privilegien verteilt sind, und beschloss – in der Überzeugung, dass Ungerechtigkeit mit rechtlichen Mitteln zu bekämpfen sei –, Jura zu studieren.

Zahraa Qais erinnerte sich an bessere Zeiten im Irak: So grauenvoll das Regime Saddam Husseins gewesen sein mag, die Frauenrechte wurden damals doch zumindest in Teilen geachtet. Zahraa ahnte, in welcher Weise Recht und Gesetz das Leben beeinflussen konnten, und wollte daraufhin Anwältin werden.

Ferial gab sich skeptischer und äußerte Zweifel an der Macht des Rechtssystems. In Syrien habe es ihrer Meinung nach immer nur kurze Phasen gegeben, in denen Hoffnung auf Gleichberechtigung der Geschlechter aufkeimte. Trotzdem schaffte sie es, sich als alleinstehende Mutter von drei Kindern ein Leben aufzubauen, indem sie privat Englisch unterrichtete und Geld verdiente.

3. Die Übersetzung ins Englische geriet recht hölzern, und nach einigen Minuten beichtete der Dolmetscher Salem, dass er in letzter Zeit voll und ganz mit Deutschlernen beschäftigt sei und ihm das Umschalten auf Englisch schwer falle. „Könnte ich stattdessen von Arabisch ins Deutsche übersetzen?“, fragte er. Und so wurden wir Zeuge des ungewöhnlichen Moments, in dem jemandem klar wird, dass in seinem Kopf eine Sprache eine andere verdrängt hat, und dass er sich, zumindest hier und jetzt, in der neuen Sprache – die er erst ein knappes Jahr lang spricht – wohler fühlt als in der alten, Englisch, die er sein halbes junges Leben lang gelernt hat.

4. Ferial, die Damaskus verlassen hatte, nachdem ihr Wohnblock bombardiert worden war, verriet uns, dass ihr ursprüngliches Ziel Schweden hieß, dass Deutschland nur eine weitere Station auf dem Weg war. Doch kaum war sie angekommen, wurde sie krank und konnte nicht gleich weiterreisen. Schließlich stellte sie ihren Asylantrag hier. Ihr von mächtigen Kräften – Geopolitik, Religion und Krieg – gelenktes Schicksal wurde plötzlich von einem internationalen Virus bestimmt, der Grippe.

5. Plötzlich meldete sich ein Zuschauer und sagte etwas auf Arabisch. Er frage, erläuterte der Dolmetscher, ob auch die englischen und deutschen Beiträge ins Arabische übersetzt werden könnten, nicht nur anders herum. Dieser kleine Akt der Selbstbehauptung war ein weiteres Anzeichen für den Wandel, in dem unsere Gesellschaft begriffen ist: Es gibt Menschen, die an ihr teilhaben wollen und die darauf angewiesen sind, dass wir ihnen den Zugang etwas erleichtern. Und so hatten wir, die wir kein Arabisch sprachen, uns zu gedulden und erlebten, was für die Neuankömmlinge eine alltäglich Erfahrung war: Sprache als eine unverständliche Melodie, deren Bedeutung man nur zu gern entziffern würde.

6. „Niemand will sein Land verlassen“, sagte Zahraa. Sie beschrieb die Ängste, denen sie über zehn Jahre lang ausgesetzt war. „Krieg bedeutet Unsicherheit.“ Sie selbst, fügte sie hinzu, hätte damit leben können – und lange Zeit hat sie es ja auch getan. „Ich bin stark, ich bin erwachsen. Ich konnte mich arrangieren.“ Doch alles änderte sich, als sie ein Kind bekam. Ihre Tochter sollte nicht in solch unsicheren Umständen aufwachsen, den Grundfreiheiten beraubt und unter ständiger Bedrohung. Deswegen machte sie sich auf den Weg nach Europa.

7. „Die Jahre weicher Demokratie in Deutschland sind vorbei“, erklärte Katja. Bürger dieses Landes zu sein – so habe ich ihre Aussage verstanden -, ist heute kein Freizeitvergnügen mehr, kein Hobby. Die Zeiten sind vorbei, in denen es ausgereicht hat, über Gleichberechtigung und Chancengleichheit für alle nur zu reden; in denen die beschwerlichste unserer demokratischen Pflichten darin bestand, wählen zu gehen. Die neue Wirklichkeit verlangt eine neue, härtere Haltung. Gefordert ist die Schwerarbeit von öffentlicher Auseinandersetzung, von Protest und Engagement. Es gilt, die Augen auch vor schwierigen Situationen nicht zu verschließen. Die Ellbogen auszufahren und bereit zu sein, all diejenigen unterzuhaken, die eine offene Gesellschaft wollen und sie gegebenenfalls gegen Fremdenfeinde zu verteidigen. Wir leben in Zeiten harter Demokratie, in der unsere Werte ernsthaft auf die Probe gestellt werden.

8. „Wo leben Sie? Wie sieht Ihr Alltag aus? Lernen Sie Deutsch? Sind Sie viel in der Stadt unterwegs? Haben Sie Freunde?“ Das war es, was das Publikum von den Neuankömmlingen als Erstes wissen wollte. „Ich habe viele Freunde!“, lachte Zahraa. Einige davon waren im Publikum. Sie zeigte auf Silke, ihre Englischlehrerin, ihren Mitschüler Saddam aus Pakistan und Hassan aus Aleppo. Auch Ferial hatte Freunde mitgebracht.

Genau genommen erwies sich Freundschaft als Fundament der ganzen Veranstaltung. Ich hatte sie mit meiner Freundin Adania gemeinsam geplant. Zahraa und Ferial hatten zugesagt, weil wir mit ihnen befreundet sind. Katja kam über eine Freundin dazu, die ebenfalls im Rechtsberatungsbus ehrenamtlich tätig ist. Die Buchhändler Elvira und Walther Hanemann richteten den Abend zum Teil deswegen aus, weil wir in Kontakt geblieben sind, nachdem ich vor drei Jahren zu einer Lesung bei ihnen eingeladen war. Mindestens die Hälfte der rund vierzig Zuhörer hatte von der Veranstaltung über Freunde gehört. Freundschaft ist der Nährboden unserer Wurzeln und Zweige. Sie mögen alt oder neu sein, stark oder schwach, doch durch sie sind wir verbunden, sie geben uns Halt und lassen uns wachsen.

9. „Was ist mit all den Neuankömmlingen, die weniger Glück hatten, die hier noch keine Freunde gefunden haben und vielleicht keine finden?“, fragte Magdalene Heuser, eine Zuhörerin. Sie saß neben einem jungen Syrer, der ebenfalls Salem hieß, dem sie privaten Deutschunterricht angeboten hatte, nachdem sie mitbekommen hatte, wie chaotisch und sporadisch die offiziellen Sprachkurse abliefen. Katja seufzte: weder genug Räume noch Lehrer noch Kurse – das sei ein nur zu bekanntes Szenario. Wie soll Integration gelingen, wenn es beim Wesentlichen hakt? Salems Unterricht findet bei Magdalene Heuser zu Hause statt. Er ist Teil ihres Lebens geworden. Jedem, den sie trifft, erzählt sie von ihm. So hat er sich herumgesprochen, so hat er ein Praktikum sowie einen Job in einer Bar gefunden. Mund-zu-Mund-Propaganda. Die uralte Strategie verfehlt ihre Wirkung offenbar auch dann nicht, wenn es um die Unterstützung von Neuankömmlingen geht. Das Publikum in der Buchhandlung jedenfalls ließ sich von Frau Heuser und ihrer Überzeugung mitreißen, dass die Beschäftigung mit Flüchtlingen bereichernd sei.

10. Eine andere Zuhörerin wies darauf hin, dass in Berlin-Friedenau kürzlich zwei Flüchtlingsheime eröffnet worden seien. Hunderte Flüchtlinge seien also in die Gegend gezogen, und doch sehe sie kein Anzeichen dafür in den Straßen. „Es ist, als hätte sich gar nichts geändert“, sagte sie ein wenig enttäuscht. Sie schilderte ihre vereitelten Versuche, in die Heime zu gelangen: Strenge Sicherheitsvorkehrungen und lange Registrierungszeiten erschwerten den Kontakt zu den Flüchtlingen. „Die müssen die Regeln ändern“, sagte sie. Magdalene Heuser widersprach: „Wir können nicht herumsitzen und warten, dass irgendjemand etwas ändert. Nur indem wir selbst tätig werden, erzwingen wir Veränderung.“ Sie hat recht. Der Staat wird immer versagen – juristisch, sozial, politisch –, weil Nationen auf der Basis von Ausgrenzung errichtet werden. Ideale Bedingungen für offene Gesellschaften gibt es nicht und wird es vermutlich niemals geben. Wir können nur auf mehr Inklusion hinarbeiten und hoffen, dass unsere Bemühungen national und international möglichst bald geeignete Maßnahmen nach sich ziehen.

11. Was fehlt noch in deinem Leben?, fragte Adania die Neuankömmlinge. Jetzt, wo ihre Grundbedürfnisse gestillt sind, was wünschen sie sich? Die überwältigend eindeutige Antwort war: Privatsphäre. Ein Zimmer für sich allein. Salem, Magdalene Heusers syrischer Freund, fügte hinzu, dass er gern einen eigenen Internetanschluss hätte. Was daran gemahnte, dass der virtuelle Raum lebensnotwendig ist, weil viele Neuankömmlinge mit der Welt, die sie zurückgelassen haben, nur dort wieder in Kontakt kommen können.

12. Elvira Hanemann, die Buchhändlerin, erzählte von einem neuen Projekt, das sie im Rahmen der größeren Initiative vor Ort, Friedenau hilft!, ins Leben gerufen habe, das Kulturcafé. Alle vierzehn Tage sollen Kulturabende stattfinden, an denen Neuankömmlinge und Alteingesessene sich treffen und einander durch Musik, Film, Kunst, Tanz und Literatur besser kennenlernen können. „Falls Sie Vorschläge haben, melden Sie sich bei mir“, bat Elvira, „wir brauchen mehr Freiwillige und mehr Ideen!“

13. „Wir müssen Neuankömmlinge als politische Akteure wahrnehmen, Menschen mit der Fähigkeit, unserer Demokratie Ideen, Worte und Energie hinzuzufügen“, überlegte Katja Ponert. „Wir müssen diese Angst vor dem Fremden überwinden und diese Angst, irgendetwas zu verlieren.“

14. „Vielen Dank“, sagte Zahraa im Anschluss zu mir, „vielen Dank für diese Gelegenheit, vor Publikum zu sprechen. Ich wollte den Leuten unbedingt mitteilen, was ich denke.“ Ein paar Tage später schrieb mir ihre Lehrerin Silke: „Vielen Dank, dass Sie Zahraa die Chance gegeben haben, zu glänzen. Mein Student Saddam, den Sie kurz kennengelernt haben, war von dem Abend sehr beeindruckt. Er hat einen kurzen Einblick in ein Deutschland bekommen, mit dem er in seinem Heim überhaupt keinen Kontakt hat.“ Wir alle, besonders aber die Neuankömmlinge, kommen wieder und wieder an. Ständig treten wir irgendwo zum ersten Mal ein – in verschiedene Lebensphasen, neue Beziehungen, ungeahnte Herausforderungen, andere Perspektiven, unbekannte Haltungen. Jede Ankunft stellt nicht nur einen Anfang dar, sondern eine Beteuerung des Daseins, eine Siegesfahne der Beständigkeit.

15. Der vielleicht aufschlussreichste Teil des Abends kam nach der Veranstaltung, als die Leute sich miteinander unterhielten und ich hörte, wie eine Frau zu einer anderen sagte: „Ich wüsste gern, wer die anderen Flüchtlinge waren, die beiden, die den Abend organisiert und moderiert haben.“ Sie meinte Adania und mich. Ich war erstaunt, dass selbst diese aufgeschlossenen Menschen, die den Kontakt mit Neuankömmlingen suchen, automatisch annehmen, alle nicht-weißen Menschen im Raum seien nicht von hier. In diesem Fall hatte die Frau natürlich recht. Adania und ich stammen beide aus anderen Ländern, aber wir sind auch von hier. Genau wie die Neuankömmlinge. Eines Tages, bald. Sobald wir uns vorstellen können, dass sie es bereits sind.

Dieser Text von Priya Basil erschien zuerst im Zeit-Blog 10 nach 8.

Meet your neighbours in der Buchhandlung ISARFLIMMERN

Wenn man sich begegnet, ist alles möglich. Ein Bericht vom Auftakt der WIR MACHEN DAS-Veranstaltungsreihe in München mit Björn Bicker und Rania Mleihi.

Die Verbindung Rania Mleihi und Björn Bicker war ein Glücksfall. Das Publikum saß zwei Künstlern gegenüber, die nicht nur eine Sprache für ihre Arbeit fanden, sondern auch eine für ihre Gefühle und Unsicherheiten. Hinzu kam, dass Rania Mleihi ausgesprochen gut deutsch spricht. Es also keiner vermittelnden Stimme bedurfte. Das Publikum außerdem erleben konnte, wie entspannt man öffentlich sprechen kann, und wie es gelingen kann, sehr persönliche Erfahrungen so zu schildern, ohne sich dabei zu entblößen.

Björn Bicker stellte die richtigen Fragen nach Herkunft, Ausbildung, Leben als Frau in Damaskus, den Gründen Damaskus zu verlassen. Der Zwischenstation Ungarn. Und nach der Ankunft in München. Wie ist es hier zu sein.

Rania zog bereits vor fünf Jahren aus persönlichen Gründen nach Budapest. Sie lebte dort vier Jahre, ohne als Künstlerin arbeiten zu können: „Ungarn ist wie Syrien, Viktor Orban, der Geheimdienst, die Rolle der Frau…“ Seither war sie nicht mehr in Syrien gewesen, aber sie möchte dort auch nicht mehr hin.

Warum? Das ist nicht ihr Land. Sie hat sich schon immer noch Deutschland gesehnt. Sie lernt seit 2008 deutsch, war bereits zwei Mal da gewesen, bevor sie jetzt nach Deutschland/München kam, das eine Mal davon war sie zum Theatertreffen in Berlin eingeladen. Sie kann in Syrien nicht „Rania“ sein, sagt sie, als Künstlerin habe sich ihre Arbeit dort erschöpft. – Das sagte sie so sicher und selbstverständlich, aber man konnte dennoch spüren, dass diese klare Einsicht mit Trauer verbunden ist. Auch später gab es noch einmal so einen Moment, das war, als sie mit Björn dialogisch ihren Text „Wasser“ vortrug, in dem sie davon erzählt, wie es ihr geht, wenn sie von ihrer Heimat hört, und wie sie auf Facebook syrische Posts liest. Einige davon hat sie übersetzt, die las Björn, der mit ihr auch den darin enthaltenen Dialog übers „Weggehen“ oder „Bleiben und kämpfen“ las, was auch immer das heißt: ist weggehen und für die Freiheit kämpfen nicht auch kämpfen?

Verblüffend noch vor der Lesung dieses Textes die Antwort auf Björns Frage: Was mit ihr geschieht, wenn ihr Menschen erzählen, wie es in Syrien jetzt ausschaut und was dort geschieht. Sie glaube das dann nicht, sagt Rania. Worauf Björn sagt: Du glaubst das nicht? Worauf sie antwortet: Es ist, wie wenn du mir sagst: Das Wasser (im Glas vor ihr) ist schwarz. Es wird dabei so klar, dass in ihrer Wahrnehmung ein Unterschied besteht, zwischen durch mündliche Erzählung Erfahrenem und durch gelesene Worte Erfahrenem. Das fiel mir im Nachhinein auf.

Die Einspielung des Radiobeitrags, den Rania für den Bayerischen Rundfunk gemacht hat („Messages from Refugees“) war großartig, genauso wie das Selbstinterview, nachzuhören unter

Die Geschichte von Rania ist, wie so viele Geschichten von geflüchteten Menschen, eine ganz eigenständige und singuläre und das hat sich sehr vermittelt, am 14. April beim Auftakt von „Wir machen das, jetzt“ in München. Jeder Mensch, der hier ankommt, kommt aus ganz spezifischen Gründen, die gewiss einen gemeinsamen politischen Hintergrund haben, aber sich auf jeden Menschen und seine Entscheidung anders auswirken. Mit so einer Erzählung, wie der von Rania am vergangenen Donnerstag Abend beginnt die Masse eben in Einzelschicksalen aufzugehen.

Wir kennen jetzt eine Frau, die aus ganz persönlichen Gründen den Weg von Damaskus über Budapest nach Deutschland auf sich genommen hat, eine Künstlerin ist, die etwas zu sagen hat, an den Münchner Kammerspielen etc. arbeitet, und dennoch bis Juli nur eine sogenannte „Fiktions-Bescheinigung“ bekommen hat. Das heißt: Sie darf erst einmal dableiben: bis Juli. Sie hat Angst, was dann passiert, darüber muss sie die ganze Zeit nachdenken.

Ich tue das jetzt auch.

Womöglich tun das jetzt alle fünfzig Gäste aus der Buchhandlung Isarflimmern und alle dortigen Mitarbeiterinnen.

Denen wir um Übrigen sehr zu danken haben, für den wunderbaren Ort, das Engagement für die Veranstaltungsreihe und die finanzielle Unterstützung.

Begegnungsort Buchhandlung in Mainz-Gonsenheim

Jugendliche Newcomer aus Syrien und Afghanistan erzählen in der Nimmerland Kinderbuchhandlung von ihren Erfahrungen.

Proppenvoll war die einzige Kinderbuchhandlung von Rheinland-Pfalz im Mainzer Stadtteil Gonsenheim, die durchaus auch das Gespräch mit Erwachsenen sucht, in diesem Fall mit Flüchtlingen oder wie man korrekter sagt: mit Geflüchteten. Die Inhaberin Susanne Lux hatte für den 15. März eingeladen, die Buchhandlung als neutralen Ort zu nutzen, weniger um freiwillige Helfer zu finden, als eine Möglichkeit zum gegenseitigen Kennenlernen von Alt- und Neu-Gonsenheimern zu bieten.

Vier jugendliche Betroffene hatten sich bereit erklärt Fragen zu beantworten, ein bisschen zu erzählen. Zwei junge Männer und zwei noch jüngere Frauen, 16-jährige Schülerinnen, die seit 3 Monaten in Mainz sind und ein Gymnasium besuchen, bereits einen erstaunlichen deutschen Wortschatz besitzen und akzentfrei sprechen. Eine aus Syrien, eine aus Afghanistan, ein Jahr unterwegs gewesen, konnten sie viele Länder aufzählen, die sie auch ganze Strecken zu Fuß durchwandert hatten. Einige Angehörige waren an diesem Abend da, viele afghanische und syrische Sprachschüler, ansonsten viele, viele interessierte Mainzer, die sich anschließend austauschten über Erfahrungen und Fragen stellten nach Adressen zum Helfen. Viele Kontakte konnten geknüpft werden, Handynummern wurden ausgetauscht, Praktikumsplätze besprochen. Auch die verschiedenen Vereine und Anlaufstellen für Geflüchtete, die bisher noch nicht miteinander vernetzt waren, kamen ins Gespräch. Alles in allem ein äußerst runder, zutiefst befriedigender Abend, der mehr im Stadtteil angestoßen hat, als wir zu hoffen wagten.

Meet your neighbours in der Buchhandlung LEHMKUHL

Linda Benedikt und Martin Umbach im Gespräch mit dem syrischen Mathematiker Mohammad Nasir Mohammad über seine Flucht und sein Leben in München.

Es war eine ungewöhnliche und beeindruckende Veranstaltung, die am 24. Mai in unserer Buchhandlung stattfand. Die Münchener Schriftstellerin Linda Benedikt vom lokalen WIR MACHEN DAS-Bündnis hatte den syrischen Mathematiker Mohammad Nasir Mohammad zu einem Gespräch über seine Flucht und sein Leben in Deutschland eingeladen.

Mohammad floh aus der syrischen Stadt Deir-ez-Zur zunächst in die Türkei, wo er für den amerikanischen Rundfunk arbeitete, die Sendungen nach Syrien ausstrahlten. Als er über Facebook Morddrohungen vom IS erhielt, suchte er den Weg nach Deutschland und kam letztlich nach München. Seine Frau konnte ihm folgen und auch einer seiner Brüder ist mittlerweile hier. Ihre Eltern leben unter Drohungen und Entbehrungen im einem vom IS besetzten Landesteil, Kontakt haben sie nur selten und die im syrischen Krieg verbliebenen Familienangehörigen können ihre Stadt nicht verlassen.

Die 50 Zuhörer der Veranstaltung waren beeindruckt von Mohammads Bericht und noch mehr von seiner kraftvollen positiven Lebenseinstellung und seiner offenen Haltung allem gegenüber, was ihm in Deutschland begegnet. Mit auf dem Podium war auch der Schauspieler Martin Umbach, bei dem Mohammad für fünf Monate wohnte. Beide schilderten im Wechsel, wie bereichernd sie diese Zeit erlebten und was sie alles voneinander lernten. Beeindruckend war für uns Zuhörer vor allem eines: die persönliche BEGEGNUNG und das GESPRÄCH. Es macht einen Riesenunterschied, ob man tagtäglich nur die Nachrichten über die Flüchtlingskrise liest und hört oder ob man jemanden kennen lernt, dessen Erfahrungen auf der Flucht einem den Atem rauben. Danach sehen alle Zahlen und Statistiken zum Thema anders aus. Eine Buchhandlung ist ein guter Ort, um solchen Begegnungen und Gesprächen einen Raum zu geben.

Deutsch-arabischer Erzählsalon in der Buchhandlung am Paulusplatz in Bonn

Die Buchhandlung war bis weit über den letzten Platz hinaus gefüllt – mit Stammkunden, aber auch mit Syrern, so dass ins Arabische übersetzt werden musste.

Genau wie am 10. März in der Buchhandlung Neusser Straße in Köln, wo wir erstmals zu “Begegnungsort Buchhandlung” eingeladen hatten, übernahmen auch an diesem Dienstagabend in Bonn Larissa Bender und Abdul-Rahman Alawi die Übersetzung aus und ins Arabische, damit alle Gäste dem Gespräch folgen konnten. Es ging wieder gut los mit dem Bericht von Heike Thelen, der Buchhändlerin aus Köln, die im August 2015 einen 14jährigen afghanischen Jungen bei sich aufgenommen hat. Sie erklärte, welche bürokratischen Hürde zu überwinden sind, gab aber auch ein sehr positives Bild vom Zusammenleben mit einem Jungen, der anfangs kein Wort einer Sprache konnte, die sie verstanden hätte. Man verständigte sich mit Zeichensprache, ab und an kam ein Übersetzer. Es gibt viele unbegleitete Jugendliche, denen die Aufnahme in eine Familie weiterhelfen würde, die Jugendämter sind dafür zuständig.

Abdul-Rahman Alawi erklärte anschließend, weshalb er ausschließlich Literatur von arabischen Frauen verlegt. Es geht ihm um die Innensicht der arabischen Gesellschaften, die er in diesen Romanen am besten vermittelt sieht. Wer sich dafür interessiert, wie die Menschen, die hierherkommen ticken, findet die Antwort in den Büchern des Alawi-Verlags. Zu Syrien besonders in denen von Rosa Yassin Hassan, die heute in Hamburg lebt und sicher bald in der Buchhandlung am Paulusplatz lesen wird.

Larissa Bender sprach über ihre Übersetzungen und die Bücher zu Syrien, die sie herausgegeben hat. Auch sie sieht den wesentlichen Zugang zum Verständnis der Ereignisse in der Literatur. Der von ihr herausgegebene Sammelband »Innenansichten aus Syrien« versammelt Texte syrischer Autoren und Aurorinnen, die sich mit der Lage im Land, den inneren Befindlichkeiten, den Traumata und der Gewalt beschäftigen. Unter den AutorInnen ist auch Rosa Yassin Hassan.

Dinan Hesso las die erste Erzählung aus dem Buch ihres Vaters Niroz Malek: »Le promeneur d’Alep« (»Der Spaziergänger von Aleppo«). Ich hatte zuvor die Übersetzung seines Textes aus dem Französischen gelesen. Es geht darin um die Frage, weshalb der Autor Aleppo trotz des Krieges nicht verlassen kann, weil er nämlich seine Seele zurücklassen müsste. Ein ergreifender Text, den Dinan Hesso nicht ohne Stocken vortragen konnte. Sie sprach im Anschluss über ihren Vater, mit dem sie nur Kontakt hat, wenn das Internet in Aleppo gerade mal funktioniert. Das Buch wird von Larissa Bender aus dem Arabischen übersetzt werden und Anfang 2017 bei uns im Weidle Verlag erscheinen. Dies ist übrigens ein Ergebnis des letzten Begegnungs-Abends bei Dorothee Junck in Köln. Nach der Veranstaltung wurde in der Buchhandlung am Paulusplatz bei einem Glas Sekt der Übersetzervertrag unterschrieben.

Den Schlusspunkt bildete Nyazi Bakki, Ehemann von Dinan Hesso, ein syrischer Dokumentarfilmer, der schon seit einigen Jahren an einem Film über den vom IS verschleppten Jesuitenpater Paolo Dall’Oglio arbeitet. Er hatte noch einige Stunden mit dem Pater drehen können, bevor er verschleppt wurde, es sind sicher die letzten Aufnahmen dieses mutigen Mannes, über den auch Navid Kermani in seiner Friedenspreisrede 2015 ausführlich gesprochen hat. Es wäre wichtig Sponsoren zu finden, damit der Film fertiggestellt werden kann.

Der erste Begegnungsort Buchhandlung in Hamburg

Auf Einladung von Stephanie Krawehl von der Buchhandlung Lesesaal und Christiane Hoffmeister vom Büchereck Niendorf Nord trafen die Hamburger Autorinnen Kristine Bilkau und Isabel Bogdan und vier Geflüchtete zum Gespräch in der Veranstaltungsreihe „Begegnungsort Buchhandlung“. Ein Erwachsener und ein Jugendlicher aus Syrien sowie zwei Jugendliche aus Afghanistan erzählten im Büchereck Niendorf aus ihrem Leben.

Einer spricht sehr gut Englisch. Einer spricht sehr gut Deutsch. Zwei sprechen nicht gut Deutsch und gar kein Englisch. Ihre Muttersprache ist Pashtu, wir haben einen Dolmetscher für Arabisch, aber keinen für Pashtu. Also muss es auf Deutsch gehen. Es macht nichts, dass sie nicht so gut sprechen, denn das ist ja auch Teil des Themas. Es macht doch etwas, denn manchmal verstehen wir sie nicht. Wir verstehen aber, dass einer als Vierzehnjähriger von den Taliban rekrutiert werden sollte und deswegen geflohen ist. Wir verstehen nicht, was mit seinem Vater und seinem Bruder geschehen ist. Wir verstehen aber, dass sein Vater und sein Bruder tot sind, und wir verstehen, dass seine Mutter weiß, dass er in Deutschland lebt, seine anderen Geschwister ihn aber für ebenfalls tot halten, denn so ist es sicherer für sie. Wir sind unsicher, wie weit wir fragen sollen, was wir dürfen, wo die Grenze ist. Wir sind unsicher, ob wir seinen Namen öffentlich sagen sollen, oder ob auch das gefährlich ist. Er möchte gern Polizist werden, was aber nach deutscher Gesetzeslage zumindest sehr schwierig ist. Vielleicht Feuerwehrmann. Aber erstmal möchte er besser Deutsch lernen.

Ein anderer möchte Medizin studieren oder Krankenpfleger werden, er macht gerade ein Praktikum bei einem Zahnarzt. Aber erstmal möchte er besser Deutsch lernen. Auch seine Geschichte war schwer zu verstehen, das Wort Daesh kam darin vor. Die beiden sind eher schüchtern, außerdem sprachlich unsicher, aber sie sitzen hier vor einem Publikum und erzählen von sich, schnell und leise.

Der dritte Jugendliche lebt in einer deutschen Familie. Er ist erst seit neun Monaten hier, in der Schule geht es ihm zu langsam, er spricht fast fließend Deutsch. Er würde gern das deutsche Abitur machen, aber das darf er nicht, denn er hat das syrische Abitur, und das wird hier anerkannt. Zweimal Abitur machen geht nicht. Vielleicht besucht er trotzdem die deutsche Oberstufe, um schneller weiterzulernen. Danach will er Zahnmedizin oder Medizintechnik studieren. Er glaubt, dass er Asyl bekommen wird, denn er ist nicht nur Syrer, sondern auch noch Kurde, und das ist noch schlimmer, sagt er und lacht vorsichtig. Er trägt ein Gedicht vor, das er seiner Freundin zum Geburtstag geschrieben hat, es geht um die Liebe. Mit der Freundin ist er jetzt nicht mehr zusammen, sie ist immer noch in Syrien.

***

What makes people leave their home?

What makes people leave their family?

What makes people leave their house, their county, their friends?

What makes people leave their job?

What makes people leave everything they have?

What makes people take a boat in the middle of the night?

It is hope. Hope for a better life (or for life at all), hope for a future, hope for peace and safety. Hope is what makes people leave their home. Hope is everything they have. Hope is what keeps them going. They have nothing else left but hope.

Der Vierte, ein erwachsener Mann aus Syrien, erzählt, er habe sich diese Fragen gestellt, warum Menschen alles aufgeben, was sie sind und haben, warum sie ihr Leben aufs Spiel setzen und bei Nacht in ein kleines Boot steigen, bis er selbst bei Nacht in ein kleines Boot gestiegen ist. Als in dem Boot Panik aufkam, hat er sich auf seinen Beruf besonnen, sein Beruf ist Kommunikation, und hat die Leute beruhigt. Es gibt eine Chance von fünfzig Prozent, sagt er, man kommt mit dem Boot auf der anderen Seite an, oder man kommt nicht an.

Und wenn man dann endlich in Deutschland ist, dann wird nicht plötzlich alles gut. Dann muss man warten. Auf eine Unterkunft, ein Interview in der Behörde, einen Antrag, einen Arzt, ein Bett, das nächste Interview, auf Bearbeitung des Antrags, auf eine Arbeitserlaubnis, auf Deutschunterricht, auf Klärung des Aufenthaltsstatus, man muss warten, warten, warten, und das ist nicht so einfach, wenn man arbeiten und ein neues Leben anfangen und für sich selbst sorgen möchte. Warten. Das ist das, was er in Deutschland gelernt habe, sagt er, warten. Dass man in Deutschland immer warten muss. (In anderen Ländern kann man diese Dinge mit Bakshish erledigen, kommt an anderer Stelle heraus.) Ansonsten möchte er nicht so viel über sich sprechen, sondern lieber allgemein bleiben.

Der Betreuer der Jugendlichen, ein Mann aus dem Irak, der seit über zwanzig Jahren in Deutschland ist, spielt zum Abschluss auf der Oud und erzählt uns, die Oud sei gewissermaßen die Mutter aller Saiteninstrumente. Er spielt ein arabisches Lied, und ein paar einzelne Leute singen mit, dann spielt er Hava Nagila, und alle singen mit, und dann spielt er Muss i denn, und alle lachen, und dann gibt es ein wundervolles Essen, das ein libanesischer Restaurantbesitzer spendiert hat. Man steht noch herum und unterhält sich, ein Freund der drei Jungs ist auch da und hat seine helle Freude am Lieferfahrrad der Buchhandlung, er darf natürlich damit fahren. Eine alte Dame verabredet sich mit einem der Jugendlichen für den nächsten Tag, um ihm ein bisschen Hamburg zu zeigen, weil sie herausgefunden hat, dass seine Schule ganz in der Nähe ihrer Wohnung liegt. Und wir merken, dass wir wissen wollen, wie es für die Vier weitergeht, ob sie ankommen, ob sich ihre Hoffnungen erfüllen, und beschließen, dass wir uns alle wieder verabreden müssen.

Meet your neighbours bei BUCH IN DER AU

Am 23. Juni, dem gefühlt bisher heißesten Abend des Jahres, stellte die Autorin Katja Huber die dreiköpfige syrische Band جِسْر jisr (Brücke) vor – umso schöner, dass Buch in der Au bis auf den letzten Platz besetzt war, genau wie wahrscheinlich jeder einzelne Münchner Biergarten. Und das Publikum war sich einig – es hat sich gelohnt.

Bei eisgekühlten Getränken begrüßte Buchhändlerin Elisabeth Reisbeck alle alten und neuen Münchner, die sich hier bei Buch in der Au zusammenfinden durften.

Der dritte Münchner Abend von WIR MACHEN DAS-Begegnungsort Buchhandlung stand ganz im Zeichen von arabischer Musik: Für Percussion & Gesang sorgte Mohcine Ramadan, Ehab Abou Fakhar spielte Bratsche und Abathar Kmash die Oud. Dabei reichte die Bandbreite der Stücke von Kompositionen aus dem 11. Jahrhundert über die Wagner-Zeit bis in die Neuzeit, von Syrien über Ägypten, die Türkei, Tunesien, Algerien, Marokko und Andalusien, was für eine eindrucksvolle und abwechslungsreiche Mischung sorgte. Die meisten Stücke haben keinen eigenen Titel, sondern sind nach Komponist und Skala, in der sie gespielt werden, benannt. Eigenkompositionen des Trios gibt es noch nicht. Immerhin besteht es erst seit vier Monaten, denn Ehab und Abathar sind erst im Januar nach Deutschland gekommen. Gerade deshalb ist es erstaunlich, wieviele Konzerte die Band bereits im Raum München gegeben hat.

Als Glücksfall erwies sich, dass Mohcine Ramadan, der an der LMU im Fach Deutsch als Fremdsprache promoviert und bereits seit mehreren Jahren in München lebt, wunderbar als Übersetzer fungieren konnte. Die anderen beiden Bandmitglieder sind professionelle Musiker aus Damaskus, in ihrer Geburtsstadt Suweida leitete Abathar eine Musikschule mit 70 Schülern. Nach der Flucht ist es ihm natürlich nicht möglich, seine Arbeit an der Schule wie gewohnt fortzusetzen, aber immerhin kann Abathar von München aus noch ein kleines Mädchenorchester von elf Schülerinnen leiten. Er schickt ihnen Noten, sie nehmen das Stück auf und er gibt ihnen etwa via Skype Feedback. Gemeinsam bereiten sie sich gerade auf ein Konzert Ende Juli vor.

Mitglied im syrischen Symphonieorchester, Dozententätigkeit an der Musikhochschule Damaskus, Teilnahme an internationalen Workshops – Ehabs und Abathars Lebensläufe sind beeindruckend, was sie bescheidener Weise darauf zurückführen, dass es in Suweida in jedem Haus eine Oud gibt und in jeder Familie etliche Musiker.

Auf die Frage, wie es so schnell gelingen konnte in München als Musiker Fuß zu fassen und so viele Konzerte zu spielen, antwortet Mohcine zunächst im Scherz, dass man wohl über die Balkanroute gekommen sein muss, um Interesse zu wecken, dann aber deutlich ernster, dass Musik einfach verbindet, weil keine Sprache nötig ist, um in Kontakt zu kommen, z.B. mit dem namhaften Oud-Spieler Roman Bunka, mit dem sie bereits des Öfteren in verschiedenen Formationen aufgetreten sind. Klar wurde im Gespräch mit Katja Huber aber auch, dass Mohcine als Dozent und als Musiker im kulturellen Leben Münchens gut vernetzt ist und so für die noch sehr junge Band „Die Brücke“ auf Kontakte zurückgreifen kann, die er über mehrere Jahre geknüpft hat.

Ihre Musik wird von Rhythmen getragen, die darüber entscheiden, ob getanzt – was häufig vorkommt – oder ob zugehört wird, wobei es bei den metaphernreichen Texten zumeist um Heimat und Liebe geht.

Das berufliche Leben in München dagegen gestaltet sich nicht ganz so mühelos. Auch als professionelle Musiker mit abgeschlossenem Studium müssen Abathar und Ehab hier in gewisser Weise von vorne anfangen, und sich an der Musikhochschule bewerben und vorspielen, weil hier die Schwerpunkte anders gelegt werden. Abathar z.B. stellt sich jetzt auf Jazzgitarre ein, weil es Oud als Studienfach schlichtweg nicht gibt.

Am Ende des runden Abends kam bei dem sehr interessierten Publikum die Frage auf, ob es schon eine CD der Band gäbe, was leider nicht der Fall ist, naheliegenderweise aus finanziellen Gründen. Ein klassischer Fall für Crowdfunding – ein Vorschlag aus dem Publikum, den Mohcine Ramadan so gut fand, dass er ihn gleich als mögliches to-do an die Initiative WIR MACHEN DAS weitergab. Abschließend wurde auf die nächsten Konzerte der Band verwiesen, etwa am 8.7. im Café Giesing, am 15.7. im YA WALI in Haidhausen und am 23.7. im Eine-Welt-Haus in der Schwanthalerstraße.

Wer hat mein Eis gegessen? Die erste dreisprachige Kinderlesung auf dem Sommerfest am Arnswalder Platz

40 Kinder hatten am 9. Juli vor dem Pavillon auf der Spielplatzwiese beim STIERISCH GUT-Sommerfest in Berlin Platz gefunden. Einige waren vorher am Stand der Sparkasse, wo es immer besonders viel zu gewinnen gibt, hängengeblieben und wurden von May, der Interpretin des arabischen Textes, herübergerufen.

May hatte für die Lesung der Geschichte „Wer hat mein Eis gegessen?“ von Rania Zaghir extra Sandspiel-Eiswaffeln ihres Sohnes mitgebracht. Damit liefen Stephan – der Verleger der Edition Orient, in der „Wer hat mein Eis gegessen?“ erschienen ist –, May und Golshan, die den persischen Text sprach, gestisch zur Hochform auf. Das kleine Mädchen in der Geschichte will nichts anderes, als voller Genuss ihr Eis essen. Aber ständig kommt ihm jemand in die Quere, der besser weiß, wie das geht: Der Greif, die Nixe – alle wollen ihm zeigen, wie man ein Eis leckt, ohne sich zu bekleckern! Als am Ende fast nichts mehr für das Mädchen selbst übrig ist, trifft es eine Entscheidung…

Stephan, May und Golshan forderten die Kinder auf, jedes Mal, wenn sie das Wort „Eis“ auf Deutsch, Arabisch oder Persisch hören, die Hand zu heben. Das war gar nicht so einfach. Alle lauschten daraufhin sehr konzentriert und verpassten keine Pointe.

Nach der Lesung malten die Kinder – die nicht wie ausgeschrieben 3 bis 7 Jahre, sondern eher zwischen 3 und 13 Jahren alt waren – auf Biertischen bunte Eiskugeln mit Sahnehauben und Schirmchen. Für die schönsten Bilder waren Gutscheine für die Eismanufaktur Rosa Canina gegenüber der Spielplatzwiese versprochen.

Unter den Betreuerinnen machte sich Unruhe breit, wenn nur einige gewinnen, würde es bestimmt Streit geben. Letztendlich bekamen alle, die ein Bild gemalt hatten, einen Eisgutschein, obwohl Judith von der Buchhandlung Die Insel mit Pokerface auf die Einwürfe der Kinder „Es gewinnen ja alle!!“ steif und fest behauptete, nein nein, da seien schon die besten Bilder ausgewählt worden…

Diese Irritation war in der Schlange vor dem Eissalon aber sofort vergessen. Alle Einwände gingen in himmlisch cremigem Vanille- Schoko- oder Mangoeis unter – und keiner, wirklich keiner, kam dabei in die Quere.

Meet your neighbours in der Buchhandlung KUNST- UND TEXTWERK

Die Dramatikerin Amahl Khouri gab in der Buchhandlung Kunst- und Textwerk im Westend einen Einblick in ihr Dokumentar-Stück “She He Me” und führte im Anschluss ein anregendes Gespräch mit Lena Gorelik und dem Publikum über Transgender in arabischen Ländern, Vorurteile, Wissenslücken und Grenzen der Toleranz.

Amahl Khouri sitzt auf dem Boden, hat ihre Fingerspitzen aneinandergelegt und lauscht hoch konzentriert. Sie verfolgt die Uraufführung der deutschen Fassung ihres Theaterstücks „She He Me“. Um sie herum etwa 25 Zuhörer auf den Holzstühlen der Buchhandlung Kunst- und Textwerk im Westend. Sie sehen Szenen aus einem Theaterstück, das auf Englisch schon in Abu Dhabi, New York und Augsburg gezeigt wurde und im Dezember Premiere in den Münchner Kammerspielen haben wird – in der Atmosphäre eines Wohnzimmers.

Vor dem Sofa die kleine Bühne: Hier werfen sich Amahl Khouris syrische Freundin Yara Seifan, die Münchner Autorinnen Sandra Hoffmann und Linda Benedikt Fragen und Drohungen um die Ohren. Sie lesen die Geschichte der Transgender-Aktivistin Randa aus Algerien, die Amahl Khouri über Jahre begleitet und interviewt hat. Das Stück erzählt aus dem Leben dreier Akteure aus der LGBT-Bewegung des mittleren und nahen Ostens, wobei jeweils eine Figur im Vordergrund steht und die anderen beiden Darsteller sie in unterschiedlichen Rollen dabei unterstützen, ihre Geschichte zu erzählen. Die Szenen beginnen mit der aufdringlichen Neugier, die einer Transgender-Frau in der westlichen Welt entgegenschlägt und nehmen uns mit zurück in eine Zeit, als aus dem algerischen Mann mit Frau und Kind eine Transgenderaktivistin wurde, die schließlich von der eigenen Familie aus Angst vor Repressalien, aus Scham und Hass aus dem Land vertrieben wird.

„Wir haben die Geschichten, aber keine Theaterstücke“, war Amahl Khouris Schlüsselerkenntnis, die sie dazu brachte, Dokumentartheater zu machen und die Erlebnisse anderer LGBT-Akteure aus ihrem Netzwerk auf die Bühne zu bringen. Sie ist erst seit vier Monaten in München, ist bereits in der Theaterszene vernetzt und steckt mitten in der Inszenierung ihres Stücks für die Kammerspiele. Nach der Lesung nimmt sie auf dem Sofa Platz und beantwortet im Gespräch mit Lena Gorelik und dem Publikum jede einzelne Frage mit großer Präsenz. Sie wirkt authentisch, engagiert und nimmt alle Anwesenden mit ihrer Persönlichkeit ein. Dank ihrer deutschen Mutter hat sie einen deutschen Pass und ist so der aufenthaltsrechtlichen Definition nach kein Flüchtling. „Ich habe aber Zuflucht gesucht“, so Amahl Khouri. Sie hat den Libanon verlassen, weil sie Ihre Stücke nicht der Zensur aussetzen wollte und ihr nicht nur alle Möglichkeiten, sich künstlerisch weiterzuentwickeln, verwehrt wurden, sondern es schier unmöglich war, ihre Themen auf die Bühne zu bringen. In Deutschland will sie die Sprache ihrer Mutter und alles über die für sie unglaublich vielfältige Theaterarbeit lernen und selbst noch möglichst viel beitragen.

„Das war ein Ausflug in eine andere Welt“, ist das Fazit einer Besucherin. Dass diese Welt für uns fremd ist, nicht nur weil sie im mittleren Osten stattfindet, wurde auch Lena Gorelik bei der Übersetzung des Stückes deutlich. Für viele Wörter des ursprünglich englischsprachigen Stücks fehlen im Deutschen wie im Arabischen schlichtweg die Äquivalente. Hier wie da müssen sich Homosexuelle und Transgender noch verorten. Und vielleicht ist auch das Thema der Grund, dass im Vergleich zu vorherigen Veranstaltungen nur etwa die Hälfte an Zuhörern den Weg in die Buchhandlung fand.

Die, die da sind, bleiben nach dem offiziellen Teil. Sie sprechen mit Amahl Khouri und ihrer syrischen Freundin und untereinander: über eigene Vorurteile, Wissenslücken und Grenzen ihrer Toleranz. Und so geht das Prinzip, Nachbarn zu treffen und mit der Veranstaltung über den Abend hinaus zu wirken, auf. Was bleibt ist, Amahl Khouri viel Erfolg für ihren künstlerischen Weg zu wünschen und gespannt auf die Kammerspielinszenierung im Dezember zu warten.

Meet your neighbours in der Buchhandlung Pfeiffer

Am 6. September fand der fünfte Abend der Münchner Reihe „WIR MACHEN DAS – Begegnungsort Buchhandlung“ statt. Der syrische Dichter und Journalist Yamen Hussein stellte einige seiner Texte vor und sprach mit dem Münchner Autor Fridolin Schley über das Leben in Syrien und Deutschland und das Schreiben in Zeiten des Krieges.

Yamen Hussein ist jung. Das dunkle Haar hat er zu einem Zopf zurückgebunden, sein Blick ist wach und zugewandt. Er gibt ausführlich und ernsthaft Auskunft, dazwischen blitzt immer wieder feine Ironie auf – man kann sich sofort vorstellen, dass seine journalistischen Texte so engagiert wie pointiert sind. In seiner Heimatstadt Homs wurde Yamen bereits 2006 mit Anfang 20 wegen erster kritischer Artikel zwangsexmatrikuliert (vom Mathematikstudium!) und einige Tage inhaftiert. Diese abschreckend gemeinten Maßnahmen seien in seinem Fall jedoch „kontraproduktiv“ gewesen, wie er erzählt: Fortan schrieb er, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen.

2011, im Jahr der Revolution, arbeitete er kurz für einen regierungsnahen Radiosender, kündigte aber bald, weil ihm die Propaganda zuwider war. Das machte ihn bei Assads Alawiten unbeliebt, er (selber Alawit) musste Homs verlassen und floh nach Damaskus. Dort arbeitete er in einer geheimen Gruppe von Oppositionellen. Sie demonstrierten, bauten Schulen in den zerstörten Gebieten wieder auf und Yamen verfasste regimekritische Texte. Die Gruppe gab ihm ein Gefühl der Stärke, es war „ein Raum der Freiheit“. Doch 2013 tauchte sein Name auf schwarzen Listen der Milizen auf, einige Freunde wurden verhaftet. Die Gefahr kam, den komplexen Verhältnissen in Syrien entsprechend, gleich von mehreren Seiten: vom syrischen Geheimdienst, aber auch von einer islamistischen Gruppe. Yamen versteckte sich wochenlang in den Bergen und unternahm erste Fluchtversuche über den Libanon und die Türkei.

Aus seinem Gedicht „Exil“:

2. Am Flughafen – Atatürk ist verärgert zum dritten Mal

Ich werde dich lieben – morgen – wenn ich

den Sicherheitscheck bestanden habe und die Passkontrolle samt dem Blick

in die kleine Kamera.

Dann passiere ich den Detektor – aufrecht wie ein König,

schwerelos wie eine Möwe, die furchtlos sogar einem Jäger

den Bissen zwischen den Zähnen entreißt.

Ich strecke die Arme von mir wie eine Vogelscheuche, wie

Jesus am Kreuz, damit sie meinen Körper abtasten

und scannen. Die Beine gespreizt wie ein Hund beim Pinkeln.

Sollen sie doch die Munition finden, die ich im Hodensack

verstecke, und die Handgranate zwischen meinen Nieren.

Die Schuhe ziehe ich lieber nicht aus, sonst kommt mir der

Weg womöglich so leicht vor, dass ich einfach loslaufe und

allen Reisenden um den Hals falle.

Die Bodenfliesen waren kalt und strahlten wie dein Gesicht

an einem Wintermorgen. Atatürk aber schaute finster drein

und schickte mich zurück.

Im Dezember 2014 kam er schließlich legal über das Writers in Exile-Programm des PEN nach München. Von der neuen Heimat berichtet er positiv. Zum Vertrautwerden mit der Stadt machte er lange Spaziergänge mit seiner Kamera, auf die er oft keinen Stadtplan oder elektronische Hilfsmittel mitnahm – so musste er sich, um den Rückweg zu finden, bei Passanten durchfragen.

Im Gespräch klingt immer wieder durch, wie schwierig und zwiespältig der Aufenthalt häufig ist, trotz seiner zur Zeit durch das Stipendium gesicherten Situation. Die Konzentration im täglichen Deutschkurs wird durch die Sorgen um die Familie in Homs und die aktuellen Nachrichten immer wieder beeinträchtig. Zur Kommunikation nutzt er hauptsächlich Skype, da der Familie vom Sicherheitsdienst drohend mitgeteilt wurde, dass Social Media und Telefon abgehört werden. Mit Galgenhumor stellt Yamen die Frage, wie es der Sicherheitsdienst denn wohl überhaupt rein zeitlich schaffen solle, sämtliche Flüchtlinge abzuhören … und weist auf die „fehlende Sicherheitsrelevanz der Kontakte“ hin, er nennt lächelnd Beispiele: „Meine Mutter gibt mir Rezepte durch, wie ich bestimmte syrische Gerichte richtig zubereiten soll. Mein Vater ermuntert mich, schnell Deutsch zu lernen.“ Es ist der Versuch, so etwas wie eine gemeinsame Alltagsebene aufrechtzuerhalten. Die Dinge, die uns allen wichtig sind, und die auch im Exil wichtig bleiben.

Ein weiterer Auszug aus „Exil“:

5. Skype mit meiner Mutter

Gestern fiel ihr ein, dass sie mich einmal wegen einer

schlechten Mathematiknote geschlagen hatte. Sie hatte damit

erreichen wollen, dass ich mich künftig mehr anstrenge.

Sie weinte auf Skype und bat Gott, ihr zur Strafe die Hand

zu brechen, die sich gegen mich erhoben hat.

Es hat mir das Herz zerrissen.

Ich schwor bei ihren grauen Haaren und ihren Tränen, dass

ich mich nicht erinnerte und ihr nicht böse bin.

Wie soll ich ihr klarmachen,

dass ich von ihr keine Narben trage

außer dem Nabel?

Besonders seltsam war für Yamen ein Moment am Tag des Amoklaufs im Juli 2016, als er am Marienplatz plötzlich einen Anruf von seiner Mutter erhielt, die sich in Homs um seine Sicherheit sorgte. Bangen einmal andersherum, und jeder, der diesen Tag in München erlebt hat, wird sich noch leichter vorstellen können, was es heißt, Tag für Tag aus der Ferne die Ungewissheit über das Schicksal naher Menschen ertragen zu müssen.

Das Schreiben, so Yamens Antwort auf Fridolins Frage nach dessen Bedeutung in Zeiten des Krieges, hilft beim Verarbeiten und dient auch der Dokumentation. Direkt die Politik beeinflussen könne man damit wohl nicht, aber an den Reaktionen des Regimes merke man doch, dass die Stellungnahmen stören. Und er betont, wie sehr er in Europa die Freiheit zur Meinungsäußerung schätzt, Charlie Hebdo inklusive. Seine Texte kreisen jedoch nicht nur um den Krieg und die Wunden, die er in Land und Leuten hinterlässt. Er liest aus einem Brief an eine syrische Freundin, melancholisch, aber auch witzig: sie amüsieren sich über ihre „hochnäsige Kritik zweier geflüchteter Schriftsteller“, die das Talent der Deutschen eher bei Philosophie, klassischer Musik und Autobau sehen als in der modernen bildenden Kunst.

Mit Blick auf die aktuellen Mediendebatten bedauert Yamen, dass die Flüchtlinge zu oft alle in einen Topf geworfen werden. Eine differenzierte Wahrnehmung würde die Newcomer bei der Aufarbeitung ihrer eigenen Erlebnisse und beim Neubeginn unterstützen. Zu den jüngsten Wahlerfolgen der AfD sagt er, er kenne aus seiner Heimat zur Genüge, wie Angst zur Stimmungsmache genutzt wird. Und dass daraus nichts Gutes entsteht.

Für Syrien ist Yamen überzeugt, dass es einen Umsturz braucht, vermutlich mit Hilfe von außen, und dann einen Neubeginn. „Jeder Tag unter Assad ist ein Tag mit mehr Gefallenen“, fasst er die nach wie vor katastrophale Lage zusammen.

Wenn sein Asylantrag bewilligt wird, möchte Yamen nach Ablauf seines Stipendiums in München bleiben. Sein Traum ist, auch hier wieder journalistisch arbeiten zu können, Deutschlernen steht also weiter an erster Stelle. Zum Schluss des Gesprächs wechselt er spontan ins Deutsche (schon vorher hatte sich bei den Fragen angedeutet, wie viel er bereits versteht) – und zitiert Sophie Scholl mit ihren letzten Worten „Die Sonne scheint noch“. Die „Weiße Rose“, hier in München ein persönlicher Anknüpfungspunkt für ihn bezüglich der Erfahrungen mit Unterdrückungssystemen in unterschiedlichen Zeiten. Der Geschwister-Scholl-Platz ist für Yamen Hussein zu einem seiner „Hoffnungsplätze“ in München geworden, neben dem Englischen Garten und dem Café, wo er den ersten Kaffee nach seiner Ankunft trank – Orte, an denen er neue Kraft findet, wenn die Verzweiflung zu groß zu werden droht.

Einige seiner Gedichte erscheinen nächstes Jahr in einer Anthologie des PEN. Und bereits für die kommende Buchmesse ist die Anthologie „Weg sein – hier sein. Texte aus Deutschland“ im Secession Verlag angekündigt, in der Texte von 19 Autorinnen und Autoren, darunter 17 aus Syrien, einschließlich Yamen Hussein, versammelt sind.

Ich freue mich auf weitere Texte von ihm, in Übersetzung und demnächst vielleicht auch auf Deutsch. Und bin dankbar für einen weiteren Abend der Begegnung, der einen Mensch mit seiner Geschichte und seinen Talenten sichtbar gemacht und uns Zuhörern neue Eindrücke aus erster Hand geschenkt hat.

Die Buchhandlung Pfeiffer in der Hohenzollernstraße war bis auf den letzten Platz besetzt, beziehungsweise sogar noch darüber hinaus, von den rund fünfzig sehr interessierten Zuschauern mussten einige auf dem Boden sitzen. Franziska Sperr vom deutschen PEN-Zentrum hatte den Kontakt zu Yamen Hussein hergestellt, sie war ebenso im Publikum wie Peter Tarras, der einen Großteil der vorgetragenen Gedichte aus dem Arabischen übersetzt hat. Als Dolmetscherin half Marwa Amara aus Tunesien, die an der LMU Jura und Politikwissenschaften studiert. Und den Gastgeberinnen Dorothee Luther, Dominika Hirschler und Michaela Kube ist für Wasser, Wein, eine Frischluft-Pause und die freundliche Atmosphäre insgesamt zu danken.

Begegnungsort Buchhandlung bei Proust Wörter+Töne in Essen

Am 6. September fand der fünfte Abend der Münchner Reihe „WIR MACHEN DAS – Begegnungsort Buchhandlung“ statt. Der syrische Dichter und Journalist Yamen Hussein stellte einige seiner Texte vor und sprach mit dem Münchner Autor Fridolin Schley über das Leben in Syrien und Deutschland und das Schreiben in Zeiten des Krieges.

Dass der Erzählsalon am 19. September bei Proust Wörter+Töne auch ein vergnüglicher Abend werden sollte, war dem großartigen Moderator Frank Goosen besonders wichtig. Zu Beginn las er deshalb seine eigens für diesen Abend entstandene Geschichte über Sprachbarrieren und Integrations-Übungen im Internet: „Weine nicht, meine Freund.“

Anschließend berichtete das Ehepaar Bita und Khalil Kermani vom Avicenna Kultur- und Hilfswerk von ihrem aktuellen Einsatz auf Lesbos und in Thessaloniki: Seit Schließung der griechisch-mazedonischen Grenze ist Griechenland für die meisten Menschen auf der Flucht zur Endstation geworden. Auch auf Lesbos geht es auf legalem Weg nicht weiter. 93.000 Menschen sind hier seit Anfang des Jahres gestrandet; im August nur etwa 1000, zum September hin kommen im Schnitt täglich 50, an manchen Tagen aber auch fast wieder 300 aus der Türkei nach. Mit eindrucksvollen Fotos dokumentierte das Ehepaar die dramatische Lage der hier gestrandeten Flüchtlinge. „Die Kermanis arbeiten unter ganz unglaublichen Bedingungen, gehen hier in Deutschland jeweils vier bis sechs Wochen ihrer Arbeit nach, um dann wieder notleidende Flüchtlinge in den Lagern ärztlich zu versorgen”, betonte Frank Goosen, beeindruckt von ihrem Engagement.

Nach einer Pause mit Getränken, Snacks und angeregten Gesprächen berichtete Danny Friedrich von dem Projekt mund:ART und dem von ihm in diesem Rahmen inszenierten Theaterstück „Wir sind wie Sterne“, das Ende August in Essen Premiere hatte. Esra, eine junge Syrerin, und Anas und Musrafa, zwei junge Syrer, erzählten im anschließenden Gespräch von ihren Erfahrungen in Deutschland Fuß zu fassen, ihren Berufswünschen, von zig unbeantworteten Bewerbungsschreiben und ihrem Bedürfnis, insbesondere mehr junge Deutsche kennenzulernen.

Das Publikum war durchgehend begeistert von dem informativen Abend, den Akteuren und den angeregten Gesprächen mit ihnen. Schön zu sehen war auch, dass trotz des ernsten Themas viel gelacht wurde. Wir konnten zudem die 265,- € Eintrittsgelder – aufgestockt auf 300,- € – als Spende für Avicenna weitergeben und haben zusätzlich noch 160,- € Spenden für hiesige Aufgaben gesammelt.

Klar ist, dass wir weitere Abende zum Themenkomplex organisieren werden: WIR MACHEN DAS!

Ich komm auf Deutschland zu

Am 17. Oktober fand im Rahmen von Literatur:BERLIN die ausverkaufte Premiere von Firas Alshaters Buch »Ich komm auf Deutschland zu« statt. Fast 200 Besucher feierten im Palais der Kulturbrauerei in Berlin-Prenzlauer Berg den syrischen Filmemacher und YouTube-Star.

Der Kunstgriff an Firas Alshaters Texten und YouTube-Videos ist sein unvergleichlicher und intelligenter Humor. Genau damit trifft er die Leute ins Herz. Er weiß, wovon er spricht, da er in seinem Land zu spüren bekam wie es ist, wenn die Gedanken nicht frei sind. Bis vor zweieinhalb Jahren wurde er in seiner syrischen Heimat für seine politischen Videos sowohl vom Assad-Regime als auch von Islamisten verhaftet und gefoltert. Erst die Arbeit an einem Film brachte ihm das ersehnte Visum für Deutschland, und seitdem lebt und arbeitet er in Berlin.

„Niemand wird als Flüchtling geboren“, sagt der 25-Jährige. „Die Umstände zwingen einen dazu.“

Firas Alshater trägt mit seinen gezielten Vergleichen mehr zur Völkerverständigung zwischen Einheimischen und Geflüchteten bei als so manche Politiker.

Meet your neighbours in der Sendlinger Buchhandlung

Am 26. Oktober traf Denijen Pauljević in der Sendlinger Buchhandlung in München auf Shadi Mallouk und Soro Giovani Baba. Gemeinsam sprachen sie über Sport und Motivation, die Bedeutung von Erfolg sowie über ihr früheres Leben, das Ankommen und die Kommunikation in der neuen Umgebung. Es war ein Abend, der viel darüber erzählte, wie sehr Sport – so Shadi Malouk – Kultur ist.

Der ehemalige syrische Basketballnationalspieler Shadi Malouk ist vor drei Jahren nach München gekommen und trainiert inzwischen die Jugend- und Damenmannschaft des BC Hellenen. Soro Giovani Baba ist neunzehn Jahre alt, kommt von der Elfenbeinküste, von wo er als Dreizehnjähriger während des Krieges unbegleitet aufbrach. 2014 kam er in Deutschland an, machte 2016 den Hauptschulabschluss und hat vor einigen Monaten eine Ausbildung als Straßenbauer begonnen. Er wollte eigentlich Profi-Fußballer werden, wegen einer schweren Knieverletzung ist das jedoch nicht möglich.

„Sport ist language“, sagt Shadi bereits in dem kleinen Dokumentarfilm von Suli Kurban, den der Autor, Dramaturg und Musiker Denijen Pauljević zu Anfang der Veranstaltung zeigt. Shadi ist darin als Basketballtrainer zu erleben. Er wiederholt diesen Satz an diesem Abend mindestens noch einmal, und es ist zu spüren, wie ernst es ihm mit dieser Aussage ist, und wie er das lebt, wenn er sagt, er sei im Sport zuhause, es sei einfach mit Menschen zu kommunizieren im Sport, weil es eine gemeinsame Sprache gebe. Es mache es leicht, dass man ein gemeinsames Ziel habe. Und später, als er sagt, dass er nicht das Gefühl habe, der Ball sei aus Plastik, sondern sein Gefühl zu diesem Ball sei Liebe. Der Antrieb Deutsch zu sprechen, rühre aus seiner derzeitigen Profession als Basketballtrainer, er spüre, er spreche noch viel zu schlecht Deutsch, um darin unterrichten zu können, weil er für den Sport zu langsam spreche, im Sport gehe alles so schnell, seine Ansagen müssen also auch schnell sein. Deshalb spricht er derzeit beim Training noch eine Mischung aus Englisch und Deutsch. Eine Mischung, die er im Übrigen auch an diesem Abend sprach, und die sehr schön klingt.

Giovani Baba ist ebenfalls im Sport sozialisiert, bereits als kleiner Junge geht er auf eine Sportschule, also eine Schule, die gleichzeitig normale Schule ist, in der aber täglich Fußball trainiert wird. Sein Vater schickte ihn dorthin. Auf der Flucht spielt er in Libyen in der Junioren-Nationalmannschaft, aber nach einer Auseinandersetzung, über die er nicht genauer erzählt, will er dort nicht mehr bleiben. Als er schließlich in Deutschland ankommt, hat er ein irreparabel verletztes Knie. Das ist deshalb schlimm, weil er, so sagt er das noch immer: sehr glücklich sei, wenn er mit dem Ball auf dem Fußballfeld stehe.

Jetzt macht er eine Ausbildung als Straßenbauer, was ihm gut gefällt, weil er immer draußen ist.

Beide, sowohl Shadi als auch Giovani dachten, es würde furchtbar werden hier in Deutschland. Beide erleben jetzt das Gegenteil: Es ist gut hier, sagen sie. Und wenn man sich darüber wundert, muss man erleben, wie beide auf äußerst eindringliche Art und Weise für ein Leben in Gewaltlosigkeit genauso wie ein Leben ohne Drogen stehen. Zitat Shadi: „Wenn jemand ein Problem hat mit mir, dann bin ich freundlich – ich habe gelernt so zu kommunizieren, dass es gut ist.“ Zitat Giovani: „Wenn man versucht mit mir zu kämpfen, dann gehe ich einfach weg. Ich habe so viele Dinge gesehen in meiner Heimat, ich will es gut haben.“

Insgesamt war dies ein beachtenswert unaufgeregter und von großer Ruhe geprägter Abend, durch den Denijen so geführt hat, dass man am Ende das Gefühl hatte, hier drei ganz wunderbare, genauso in Demut wie in Selbstbewusstsein geschulte Männer, frei von jeglichem Machismo, kennengelernt zu haben.

Schönstes Zitat von Giovani, gefragt wie er sich fühle, wenn er, da er eben nicht hellhäutig ist, angeschaut wird: „Wenn mich Leute anschauen, dann denke ich, die schauen mich an, weil ich so gut angezogen bin oder so gut aussehe.“

Von Shadi auf Denjiens Frage, was er sich wünsche, was aus ihm werde: „Ich habe vor vier Jahren alles verloren. Jetzt starte ich neu. Was aus mir wird, weiß ich nicht, aber ich habe das Gefühl, gute Chancen zu haben. Ich lebe jetzt. Und ich würde mich schämen, wenn ich sagen würde, ich brauche etwas, weil: Somebody needs more.“

Wie verändert Mutterschaft das Leben von Frauen im Exil?